C通信42.- さかさの波 Wave inversion

ようやくそれを登り切ると、目の前には波?…さかさの波のようなものが現われた。 股のぞきをしてみると、たしかにそれは浜に打ち寄せる波だった。 波はくだけ散りながら、さまざまなひとの顔を散らし放った。それらはしぶきから生まれでてくるようにも見えるのだが、じっと見るまもなくすぐに消えてなくなった。これが延々と繰り返された。

C通信41.-こたつのなかの死の山 Dead mountain in KOTATSU

いつのまにかオレひとりになっていた。天井を這って進んだ友人はもういない。そうしてまたもやひとウサギのあのこたつにたどりつく。そのひとりが手招きをしてこたつに入るように誘った。そこに足を入れた途端、からだがくるりと宙返りして頭からこたつのなかに入ってしまった。 こたつのなかには黒々とした死の山がそびえ立っていた。一艘の小さな舟でその波止場のような所に着くと、上へと延びる階段があり、オレはそこを登った。おかしなことにその階段は登っているのに、落ちていくような、あるいは下がってい…

ひと息

佐々木敦さんの『批評王』が出ました。(工作舎出版) 扱っている分野は思想、文芸、音楽、映画、演劇からアートまでと多彩。思うに佐々木さんはおっそろしく高性能でスピードが出るタイムマシンをもっている。実はぼくももっているのだが、こちらはぽんこつなのでいいなと思っていたら、あるときマシン同士の出会いがあった。 本の「批評王」と言う名前は、アジアの見知らぬ国の王みたいな感じだけど、実際に読むと、話を聞いているような感じなので、こちらの思考をうながされる。ぼくの2017年の展覧会「…

C通信40.-夢のなかの夢(死者)Dream of the dreamer of the dreamed

カタカタと機械音がした。もう一度その夢の光景を追おうと眼をつむると、真夜中のがらんとした一室で眠っている自分がいた。その自分が見ているのか、その部屋の窓で起こっていることなのかはっきりしないが、猿たちが音もなく左から右のほうへよぎっていくのが見えた。それはシルエットだけだったから、実際の猿なのか、投影されたものなのか、わからないが、その一瞬の動きが脳に焼き付いたのはたしかだった。 もしかすると向こうにいる猿が自分で、こちらにいるのはその抜け殻かもしれない。

C通信39.- 映画撮影カメラのなかから血の砂が・・・Movie Camera Hemorrhage

そこにはひっくり返った映画撮影用のカメラがあり、その部分からさらさらした血の砂がこぼれ落ちていた。

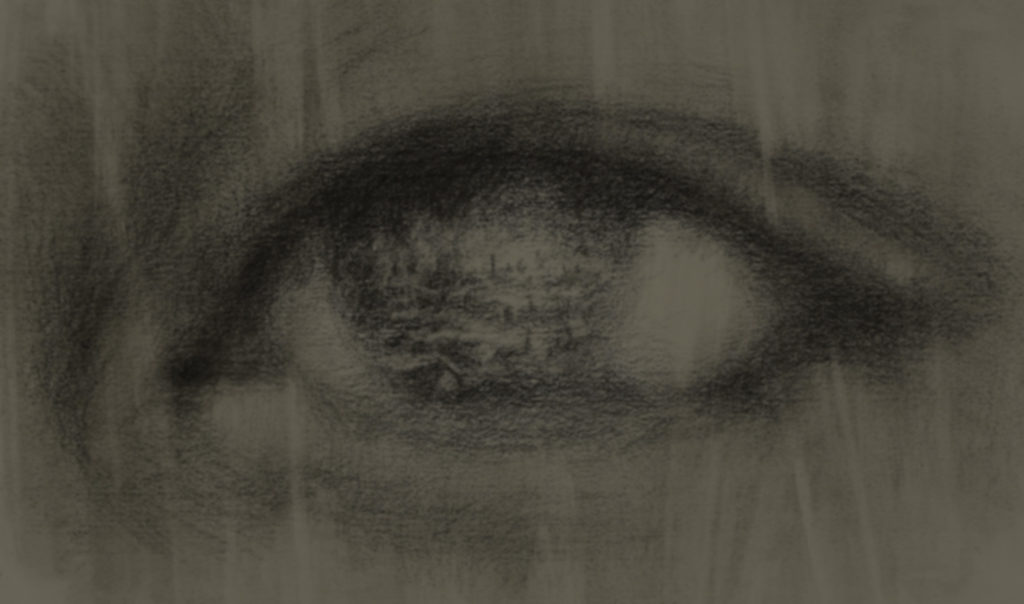

C通信38.- 目のなかの津波 TSUNAMI in the eye of the DEAD

最後に見たもの、死者の目のなかにある風景。見ているものでもなく、記憶でもなく…それは、“とき”を刻んで止まった時計のように目のなかに刻まれる。なぜならからだがあるからだ。死者はからだで風景をつくる。 「夫は毛布を持ち上げました。すると、うなずきながら担当者の男の人に何か言いました。それを見たとき、わたしは思ったんです。なんのためにうなずいているの?うなずかないで。お願いだからうなづかないで。近づかないように言われていましたが、わたしはすぐに駆け寄りました。千聖がそこにいまし…

C通信37.- 記憶の層 Future collage of past occurrence

できごとの層はときに偶然、上書きされて今に届く。過去の写真が水害でよごれ、消えかけながらここにあるように。それは人間だけのものではない地の記憶でもある。記憶の層は人を巻き込みながら地の記憶を呼び覚まし、眼の前に現れる。記憶はうしろではなくまえにあらわれる。

C通信36.- 走る Run

おれたちはキートンのように走りまくった。空気を体に感じるために、ひたすら走った。そうすると目の前に過去が現われ、後ろに未来が遠ざかっていった。 ドローイング(キートンの「セブン・チャンス」から) 動物は管を横にして(地と平行にして)走る。獲物を捕るために。植物は管を垂直にして太陽と地球を結び、光合成の光を得る。人間の走る行為は、そのどちらでもない斜めのベクトルを描く。

コロナと絵

2020年3月末にC通信1を立ち上げ、現在C通信35まできた。この時系列でのドローイング一覧はNews(お知らせ)欄から、その文章も含めた全体はブログのcategories C通信から見ることができる。 C通信が始まってから、もう4ヵ月以上も経った。“自粛幽閉”で遠出ができないままにじっとしていると、時間が経つのが早すぎてあいだの記憶が飛んでしまったような気がする。神戸の展覧会も中止になり、展示に文をよせてくれたひとたちにはひたすら御免と言うほかない。 その間、弱ってい…