「・・・この世界は終わろうとしている」このことばひとつで映画は俄然輝いてくるのだった。映画Le Meraviglie(メラヴィリエ=不思議、奇跡、驚き。ちなみに日本語版題名は「夏をゆく人々」)の主人公の父がテレビに映されたほんの一瞬で言うことばである。そしてエンディング、この父親が主人公のジェルソミーナに買ってきたラクダを映すカメラが一回りする間に、この一家の家は誰も住んでいない廃屋になっている。いや、この物語自体が存在しなかった、あるいはもうとうになくなってしまった物語と思わせて、何ともいたたまれない結末ではあるが、見たあとの心は晴れ晴れとしている。いいドキュメンタリーフィルムを見たあとのような一種の高揚感があるのだ。(下は予告編から)

随所に演出から出たとは思えないような奇跡的なシーンが見られる。ジェルソミーナ役の少女の全く演技していない表情とミツバチを扱う手つき、そのミツバチのすごい群がり、マリネッラの可愛い踊り、マルティンの世界を拒んだような目つきと口笛、そして島の洞窟のエトルスキの壁画を思わせる影絵のシーン。この33歳(!)の女性監督がドキュメンタリーフィルムを手がけていたことを知り納得する。それにしても普通のできごと、言ってみれば何の変哲もない日常を撮っているのに、なぜこんなにも豊かな感情があふれてくるのだろうか?そもそもイタリアはなぜこんなにも豊かなのだろうと思う。もちろんそれは私自身がイタリアひいきでよくその地に行っていることもあるが、この映画はよくある観光的なイメージのイタリアの豊かさとは一線を画している。これは失敗した人間の映画なのだ。

監督はこの映画の設定を「1968年以降、政治の季節が終わった後」としているが、このお父さんはその時代の大学紛争やヒッピー文化の後で、現実の生活をはじめていった、日本で言えば全共闘世代のその後の顛末を思わせて、私にとっても人ごととは思えないものとなっている。

そしてインタビューのなかでこの監督は「・・おそらく失敗についての映画なのです。・・中略・・もともと居場所を持たない人は、最後まで居場所を見つけることはない。・・中略・・自分をさらけ出す人は失敗しがちだけど、失敗した自分をさらけ出すことが幸せになる方法だと思うのです。」とも語っている。

このスタンスが映画に陰影をもたらすのだろう。おそらく異常とも思える速度である種の社会の崩壊が進む日本で、そこに住む観客のひとりである私が自分の生きた時を投影して感じ入る理由は、若い世代が歴史を引き継ぎ、奥行きあるものとしてとらえているその姿に違いない。ここでは時間を遡行しながら、今(つまりこの映画の時間)を矛盾と混乱を抱えつつも豊かなものとしていく姿勢が見える。

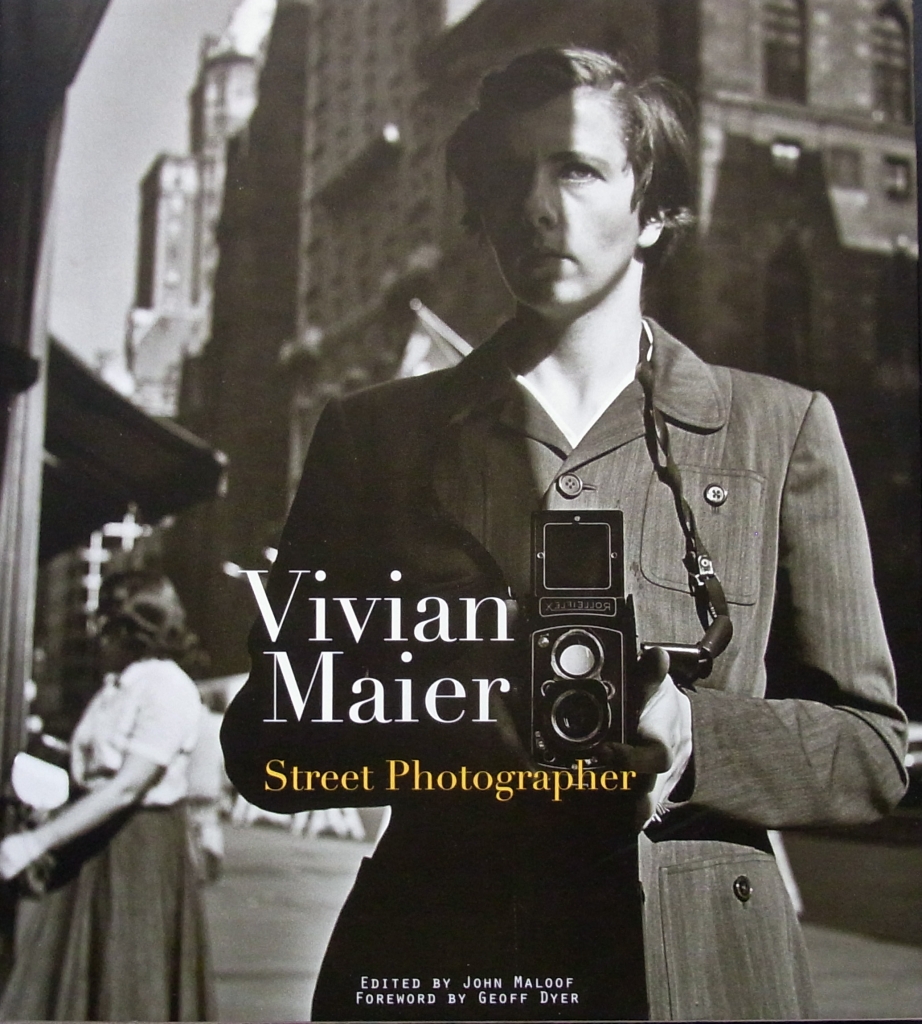

それに対してドキュメンタリー映画「ヴィヴィアン・マイヤーを探して」は、写真というものが時間を止められることを示していて興味深い。ヴィヴィアン・マイヤーは生前膨大な量の写真を撮ったが、その現像プリントはわずかしか残していない。未現像フィルムがある青年によって買われ、現像、インターネットに投稿されて多くの反響があり、本格的に写真集が出て写真家となった人の映画である。

その写真と周囲の証言によってこの映画は成り立っている。何よりも心を打つのは、彼女が写真を撮っただけで現像しなかったことだ。なぜだろうか?さまざまな人がこの謎について書いているが私の見解はこうだ。

写真は、その一枚で時間を止めることができる。もちろん私たちの生は時間の流れの中にいて時間は止められないが、写真はこのことができるのである。それは死んだ世界への入り口でもある。例えば過去の自分が写っている写真を見たとしよう。その自分はもう今はいない。それはかつて存在したが今はもういない(死んだ)自分の姿であり、その時一瞬に見せたかけがえのない表情なのだ。

これは連続した時間の中ではほとんど見ることができない。だがしかし、この一瞬を見ることができることがある。それはカメラを通してである。なぜか?それはカメラの眼が死者の眼だからである。それは決して動くことはなく、ただレンズを通して世界を見ているだけだ。カメラは連続した時間をとらえることはできない代わりに、止まった時間(死)の入り口に経つことができる。そこから見る生の感覚の震えこそがヴィヴィアン・マイヤーをとらえた感情ではなかったか?

死者の眼として今、ここでこの光景を見た。

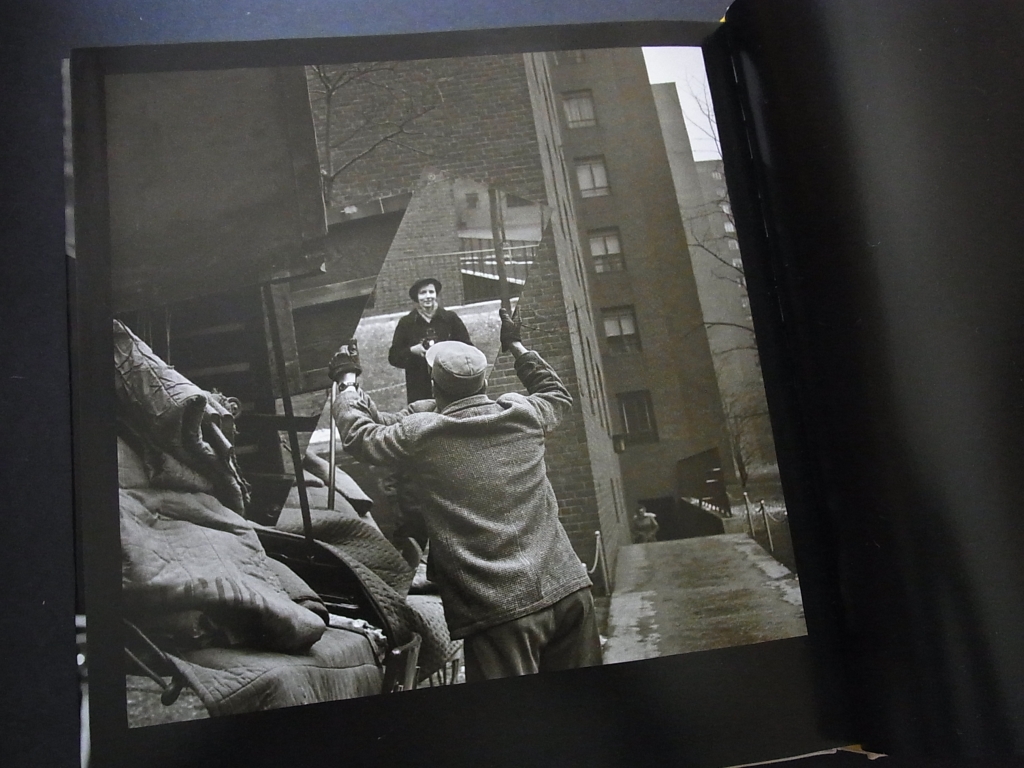

写真集(Street Photographer*画像参照)をめくっていくとそんな気がしてならない。同時にこれは映される人との希有な生の時間の共有でもある。この写真にあるように、彼女は微笑み、それから下を見てシャッターを押したのだろうか?それともその逆か?いずれにしろ、彼女は“写真家”ではないから、映される側も“被写体”とはならず微笑みを返すだけなのだ。(下は同写真集から)

ここから私の思いは混乱する。思い出すのだ・・・前述の映画の舞台にもなったエトルスキの遺跡のひとつ、チヴィタヴェッキアのネクロポリ(死者の街)のPiazetta(ピアツェッタ=小さい広場)に立った時のことを。(画像参照)

エトルスキの住んでいたところには峡谷を挟んで生者の街と死者の街があった。生者の街の家は木造だったらしく今はその跡形もないが、死者の街は土饅頭型の大きな墓と四角い建物の跡のような墓が細い道に沿って並んでいて、そこからの出土品によってエトルスキの古代の生活がどのようなものかがわかった。そのPiazettaは写真のように左の道は轍の跡があるようなはっきりした道であった。ここは冥界への入り口、と錯覚するようなそんな場所であった。おそらく古代のエトルスキの人々はここへは足を踏み入れなかったのであろう。

穏やかな春、かのD.H.ロレンス(「エトルリアの遺跡」=この書を読んでから私のエトルスキ詣でが始まった)がここを訪れた時のように、ヒバリが囀り、死の街と言うよりはユートピアのような穏やかな雰囲気が漂う場所であったが、エトルスキの人は多分ここを恐れたのであろうと想像する。

少し北のタルキニアでは、ネクロポリの墓のなかにある壁画を見ることができたが、それもその時代にエトルスキの人々がどのような生活をしていたかを示すようなものだった。笛を吹く青年の図や狩りの様子、レスリングの図、なかにはおおらかに野外でセックスしている図まであった。

これらの壁画は誰のためのものだったのか?生き生きとした彼らの生活を、壁画を通して見たのは誰だったのか?言わずもがな、死者である。死者がいる街が実際にあり、その死者の世界と生者の世界を分ける蝶番のような役割として壁画が存在していた。

長い脱線になってしまったが、ヴィヴィアン・マイヤーはちょうどこの壁画を見る死者のようにカメラを覗いてニューヨークのその時代の生きた風景を切り取って見せたのではないだろうか。彼女は写真を届けたのだ。

私は写真や映像が好きだが、なかでも家族が写っているどの家にもあるようなアルバム写真には大いに興味がわく。これも誰が撮ったのかは問題でなく、カメラという“死者の眼”が生を切り取って見せているからで、ヴィヴィアン・マイヤーの写真にはこの感情に近いものがあるように思う。

さらに言うならば、最近作「私が生まれたとき・・」の写真もそのような関心から求めたものだった。どこの家にも眠っている家族の写真、今は存在しない人が生き生きと写っている写真、あるいは思いがけない身振りや表情、それはほとんどタイムカプセルのように現在の自分に届く。そこから私たちは、この世に生まれて誰もが持っている極私的歴史に入り込み、それを包むもっと巨大な歴史のうずを想像することが可能である。これはノスタルジアではない。

先ほど言ったようなこと、“異常とも思える速度である種の社会の崩壊が進む日本”と関係している。あらゆる技術と感覚が前のめりとなって“進化”する社会が一方にあり、他方でこちらはもうひとつのベクトルの可能性を模索するということなのだと思う。と言っても過去の歴史を正しく理解すればいい、というものでもない。その歴史自体がすでにつくられてもいるからだ。

先々週の大学のA&Cゼミに来てくれたアーカス招聘作家のティモテウス・アンガワン・クスノ(Timoteus Anggawan Kusno) さんが、私と共通する作品への考えを持っていて話が大いに盛り上がったので、最後に彼の作品のことをとりあげたいと思う。(アーカスOpen Studiosは11月14日から22日まで詳しくは⇒http://www.arcus-project.com/jp/topic/2015/)

プレゼンで紹介してくれたのはMemoirs of Tanah Runcukという作品で、これには彼の国、インドネシアの植民地の歴史が絡んでいる。展示は、かつてのオランダ領インド諸島に属するタナ・ランチュという地域の民族誌的研究の成果発表という体裁をとっていて、そこから出てきた遺物などを示し、観客にその失われた地を探検させるように設定してあるのだが、観客はそれを見るうちに展示が民俗誌の展示ではなく、TA Kusnoの個展であることに気づく。不思議で超現実的な遺物や動物を見るうちにそれが想像のもの=つくられたものであることに気がつく。つまり彼は歴史に極めて個人的な方法でアプローチし、それをつくりあげている。いわばこれは妄想による歴史であるが、それによって彼は現実の自分たちが歩んできた道や共同体の意味を問うている。

この点は私が“ゴジラ”でやったことや“対話”でやったことと共通する視点があって興味深い。歴史学者や民族学者の研究対象としての歴史や史実ではなく、アートからの歴史への参加、それは“事実”ではなく最初のことばを借りれば“Meraviglie”なのだ。

たとえそれが失敗の歴史であろうと、やはりそれは“不思議”であり“驚き”であり“奇跡”なのだと思う。そういった感情を持ちうることがまたアートの意味でもある。そこに歴史への“誤訳や妄想”があるとしても、アートは魔術的な方法でそこに楽しい参加の道を見せてくれるはずである。