イレズミはたぶん痛い。

刺されたボディは痛がっている。それでも皮膚はそこに新たな絵が刻まれることを待ち望んでいる。それは生まれたままのものではなく、ゆがんだ表面を獲得する。

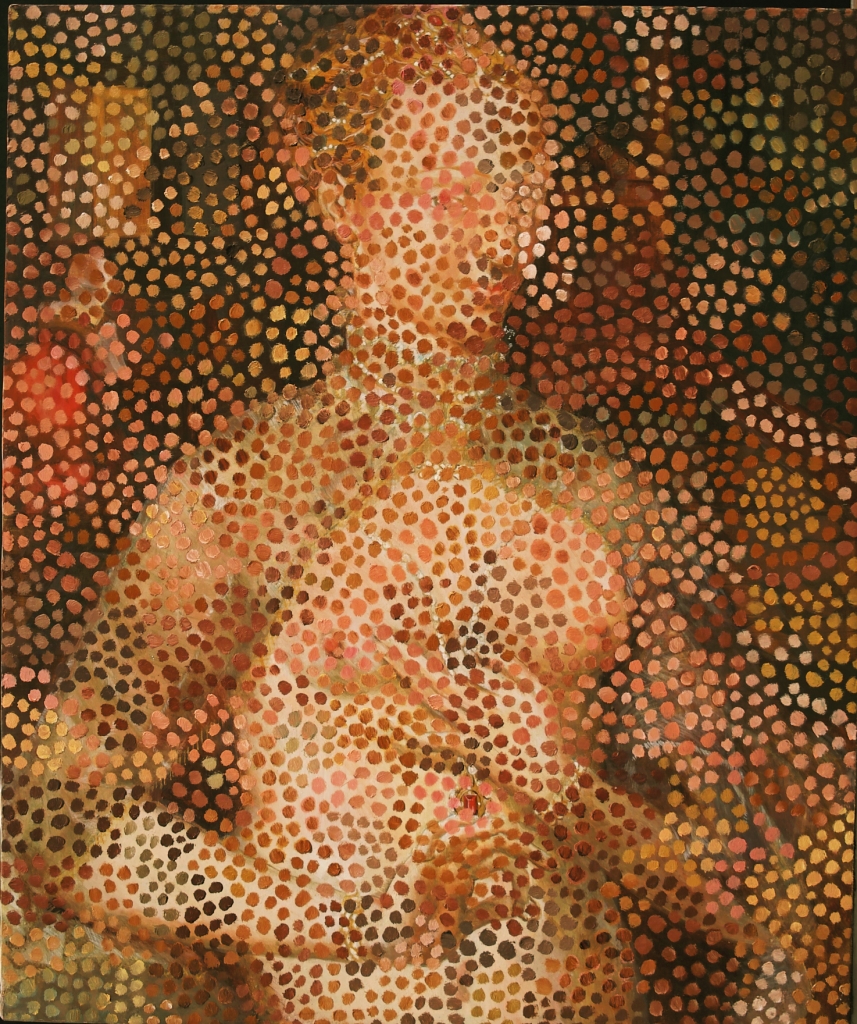

過去の「名画」にイレズミをするかのごとく点を刻んでいくことは通常の絵をつくる行為とは少し違っているのかもしれない。私はそこに何も描かない。筆は何 かを描くためにあるのではなくただ点を刻印するためにある。ひとつひとつの行為の痕跡を刻むためにある。もともとあった絵画空間はパラパラとくずれ去り、 そこにゆがんだ別のものが浮かびあがる。これは何なのだろう?

「名画」、といっても通常それは名画のコピーである。写真(あるいは印刷)を見て描いたものだからコピーのコピーに過ぎない。私と本物の間には圧倒的な距 離があり、その間に無数のコピーが存在する。「名画」というのはこの距離とコピーの厚みのことであってそこには当然それを見ている私の存在も否定できな い。過去の絵画とはあるいはそれを見ることとは、つねに今の自分の眼を更新することであって、どんなにそこにいれこんだとしても今あるここ、現在の肯定に 行きつく。

その絵は美術館という墓の中にあり、現在の誰かが今の視点で呼び起こさない限り、眠っている。私はその時代の文脈に入り、それを理解するのではなく、ここの文脈においてそれを理解する。

が、それはほとんど誤解である。私はこのことをまず肯定したい。

私は点を置く。いつものように絵を90度ずつ回転しながら描かれた色や形に反応し置いていく。何かをつくろうというのでもない。点の刻印の集合は皮膜のよ うなものを形成し、もとの像をゆがめてしまう。輪郭が崩れ、異形のものがあらわれ、人物であればそこに別の表情が生まれでてくる。ヴェール状のものが掛か ることもある。点の布置によって「名画」はその表面からふっと遠ざかり、かわりに単純な反復の表面がそこに出現するが、かといってもとの像がすっかり壊さ れてしまったわけではない。10メートル、20メートルと距離をとってみればどっこいそれは生きている。そのとる距離によって像は消えたり浮かび上がった りするが、この可変的距離こそが絵を見るということではないかと思う。(*注1)

もともとこの絵のやり方は奇妙な経験から出発した。

最 初のきっかけは模写を途中で放棄したと思われる未完の絵を数点見つけたことだった。それは廃棄されてあった。私はそのような“絵にならない絵”の存在に強 い興味を持った。模写した人のものでもなく、かといってもとの名画からもはずれて奇妙に宙ぶらりんになっている物体。そこからそれをつくった人を想像する ことはできるが、同時にもとの絵と私の間にある距離をも感じてしまう“絵のようなもの”。名画とそれを撮った写真と印刷した図版と模写制作の人とそれを見 ている私との間に横たわる圧倒的な距離。そこに生ずるゆがみと誤解。

そういうもの(こと)への嫌悪と愛着がたしかにあった。

実際の絵の成り立ちは大きく見れば、過去の名画⇒模写⇒点の刻印ということになり、およそ3名の人間がそれに関わっている。出来上がった絵には最初の画家 の個性が発揮されているのはいうまでもないが、模写した人の特性も色濃く出ている。私はそこに点をおいていっただけだからその役割は最も小さい。このよう にして私は自分の個性を消していった。

それは見ること、触ることの確認作業のようなものかもしれない。ひとつひとつの点は、そこに“目がいった”、あるいは“点をおいた”ことの証拠である。

私は“かたち”を消していきたいと思う。それは同時に“かたち”がどういう風につくられるかという興味につながる。線が引かれることによってそこに“かたち”が生まれでる瞬間に興味はあるが、その“かたち”の意味の根拠には逆に興味が向かない。

線の画はオイル作品の後に0.03、0.05、0.1(

注 1:カメラはズーム機能を持っているが人間は機能としてはそれをもっていない。しかし人間は肉体を持っているから文字どおりズーミングを体で行う。近づい たり遠ざかったりするとき、たとえば近いほど触覚の度合いが強くなり(マチエールなど)遠いほど形の認識を早く持とうとする。絵をつくっている時の可変的 距離を考えるとき、純粋な視覚というものは存在しない。