“これは空なのか、それとも地(背地[バック])なのだろうか

小田野直武の「不忍池図」*1を見たときの衝撃は今でも忘れることはできない。「不忍池図」には“おくゆきはなぜできるのか”という私自身の絵画への興味の原型があり、2次元と3次元の変換の問題がある。さらには、日本絵画と西洋絵画との接点としての意味もあるだろう。そんなことを確信したのを覚えている。ここではそれらの事柄を絵に即して述べていきたいと思う。

まず、「不忍池図」であるが、秋田蘭画の特徴は前景に大きく花や鳥などを配し、その向こうに遠くの風景が入ることが多い。その極端さが目を引くものとなって いるのだが、絵を描く立場から見れば、二次元の平面に大きいものと小さいものを描くことであっという間にそこに遠近が生じる“絵のおもしろさ”がストレートにそこに出ている、と言えよう。

西洋絵画に例をとれば、ウッチェルロが遠近法に興味を持ち、「狩り」や「サンロマーノの戦い」で描いてみせた関心の強さにも共通するところがある。

さてこの絵の最も目立つ主人公は芍薬の花である。そして花は陰影よりも“色”である。ひとつは白い花びらにうっすらと青がかかりもうひとつは同じように薄い 紅の色がかかっている。それらの花は右の木,中央の鉢、左の杭の陰影の付け方ほどには光と影で描いておらず、これは日本画の従来の描き方にかなり近いとい える描き方である。つまり絹本の地のところに平面的な花が陰影よりは“色”で描いてある。そしてこの絵でも背景としては無限のバックがただ花という図を生 かす地としてそこにあるにすぎない。そのような地をもつものとして日本の絵画は成立している。

私を驚かすのは、その芍薬の背景としての地の少し下のほうに視線を移動したときにそこにあらわれる空(そら)という空間の出現である。帳が開くように空が現れ、遠景としての対岸の景色が現れ、不忍池の湖面も現れる。さらにもう少し下に視線を移動すると、これもまた背景としての薄いプルシャンブルーの面が現れるといった具合である。なんという空間の混在なのだろう!

空(そら)とか地面というのは西洋由来の計量可能な空間から名付けられたものである。それに対して、空(くう)は計ることのできない、空間とも呼び難いものである。日本の花鳥画や屏風絵、金碧障壁画などを例にとるまでもなく、地=空(くう)は空(そら)とも地面とも見分けがつき難く、いかようにも変化する。

日本の絵画にあっては、空間もなく、したがってそこから派生する距離感もヴォリュームも存在しない、と言ったら言い過ぎだろうか?

この絵でも、木、ふたつの鉢、杭などは陰影はあるもののさしてヴォリュームもなく、位置関係も曖昧に描いてある。ふたつの鉢などはぺらぺらのままくっついて いるとしか見えないし、近景全体がまるで歌舞伎の舞台の前面にある書き割りの平面のように見えてしまう。しかしそれを追っていくと、青い草花の向こうに小 さな人が点のように描いてある。見ている私たちは日本画の世界からいきなり西洋画の世界にワープし、異次元に取り残されたような気分になる。こういった、 いわば“整合性のない空間”のとらえ方は私たちの文化に特有のものであり、この絵を魅力的なものにしている大きな要因なのではないかと思う。

今回の展示にさいして借用がかなった佐竹義躬*2の「松に辛夷図」にしてもそういった魅力は存分に発揮されている。まず辛夷が美しい。しかし、これと松の葉、幹との関係がよく分からない。そしてバックは空(そら)ではなく、何も指示しない“無限空間”のようなものである。それだけで十分おもしろいのだが、その下にある極端な遠景と松の木に施された“陰影表現の芽生え”との併存がいっそうこの絵を不思議なものにしている。

距離感がつかめない、二次元と三次元の表現が一緒になっている。そのことは特徴的でとてもいいことなのだ。よく言われるように、これが近代化の過程で生じた 未消化のものだとしても、それこそが日本の絵のもつ魅力なのだと思う。いうまでもなくそれは私たちの持っている空間概念と西洋絵画からもたらされる空間概 念の衝突によってできたある種の歪みをもった魅力であって、それ以降の近代化の歴史200年余の時を経て、今だからこそ積極的に解釈されるべき魅力ともいえる。

し かし、こうした秋田蘭画のおもしろさはその後うまくひきつがれなかった。佐竹義躬を除けば小田野直武にしても佐竹曙山にしてもあまりにも若くしてこの世を 去ってしまった。だからその影響は後世に継がれることなく忘れ去られてしまった、というのが通説である。それでも最近は、研究者がさまざまな仮説をたてて いる。秋田蘭画の前景、遠景の極端な構図は北斎や広重にも認められるし、いち早く使ったプルッシャンブルーはやはり北斎や広重の版画にも使われた。直武の 「鱒図」に見られる写実精神は高橋由一の「鮭図」にも共通して見られる、などなど。直武と同時代にあった司馬江漢にも日本の絵画と西洋からの絵画の混合は 見られる。そしてそのおもしろさは高橋由一へと引き継がれていったのである。

こうした流れに関しては少なからず興味あるところだがここではその余裕がない。その現代への影響と可能性はまたの機会に論じるとして、ここでは私自身の絵画について秋田蘭画をふまえつつ記述していきたい。

先述したように私の絵画への関心はおくゆきにあるといっていい。といってもそれは一点透視図法的なおくゆきではなく絵画にできてしまうおくゆきのことであって別の言葉でいえば“層”と言っていいのかもしれない。

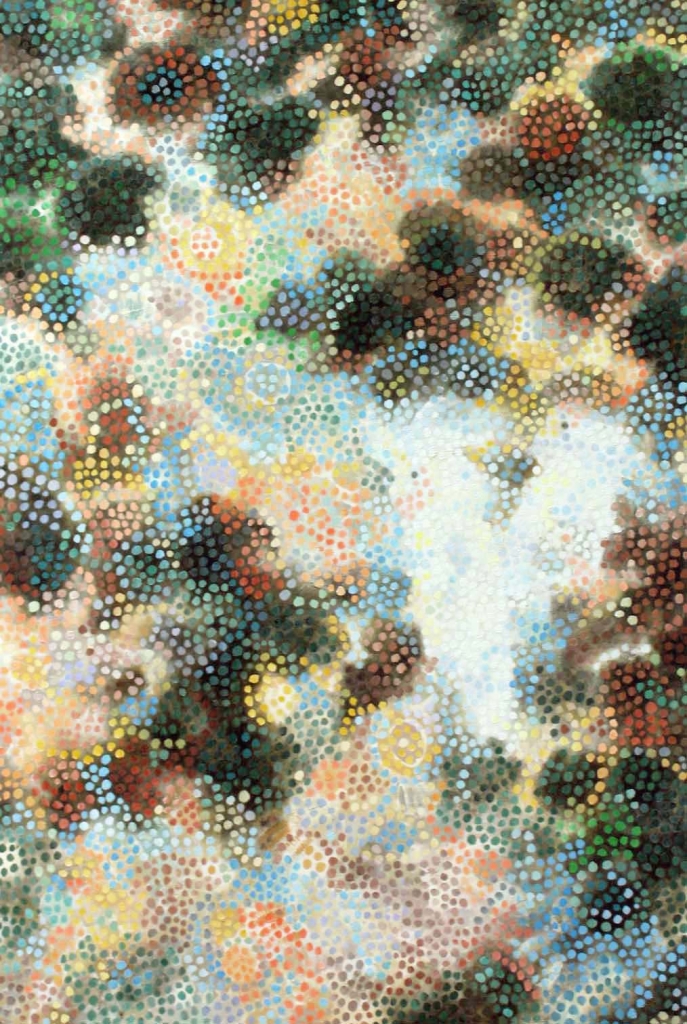

最 初の何層かはマルをいくつも描いたり消したりしながら絵はつくられる。そのうちある部分はヴォリュームをもってふくらんだり、ある部分は明るく抜けたりす るがそこにより小さな点を全体にかけていくと今まであった層がすっとうしろへ後退する。点は前層の色と呼応しながら刻印するように置いていく。前層と表面 との浅い距離をはかりながらそこに新たに生まれるかたちのひずみのようなものに注視して画面を90度ずつ回転しながら絵を進める。表面には皮膜のようなものが形成されそのむこうにおくゆきがつくられる。しかしそれは絵を見る距離によって違ったものに見え、表面の点が見える近距離と全体が混じり合う遠距離とではまるで見え方が違いおよそ絵画空間は一定しない。

今回の出品作の「皮膜10−竜眼」も「皮膜12−若冲の白いオウムの千の目」*3もそのよう

にしてつくられた。前者はマルの集積に、後者は若冲の絵をもとにして、といった違いはあるが両方ともそこに小さな点を繰り返し置いていった。

私 にとって絵の作業とは分裂の作業である。前層をつくる際の、塗ったり消したりの作業とそのあとの点を置く皮膜の作業とは分裂している。その分裂をひとつの 絵にしようとするときに「距離とかたち」が生まれる。距離とはひとつには前層と表面との浅い距離のことであり、もうひとつは絵を見る距離、つまり近中遠そ れぞれの絵との距離である。距離のそれぞれに異なる点の離散集合があり、そこに私の意思とは関係なくかたちが生まれる。そのもっとも未知のゾーンを私はお くゆきと言い、秋田蘭画にも同様なものを見ているのだと思う。

秋田蘭画は彼此の空間の衝突によってその時代独特の歪みの空間を獲得した・・・それから時を経て21世紀に生きる私は歪みの空間からおくゆきの秘密にせまりたい。

*1;「不忍池図」を描いた小田野直武(1749年〜1780年)は秋田藩角館の武士。平賀源内から西洋画を学び杉田玄白の「解体新書」の挿絵も手がける。(原書は木版画)

*2;佐竹義躬(1749年〜1800年)は秋田藩角館城代の子。小田野直武、佐竹曙山(秋田藩主)とともに秋田蘭画を代表する人物のひとり

*3;伊藤若冲の「老松鸚鵡図」の松のかたまりと白い鸚鵡は私の絵の前層のあり方に近いものをもっている。尊敬の念をこめて、また名画の私流の解釈としてこの絵の大まかな図に点を置いていった。