ポルトガルが気になる。時代から取り残されたようなリスボンの夜の街。鈍く光ったレールが暗い街角に曲線を描き、そのかなたからごとんごとんと古びたトラムが走ってくる街。夜の街の料理は魚がよい。ヨーロッパの他の国々ほどに脂っこくなく、さっぱりして新鮮である。人も親切で、この国がかつてスペインと世界の植民地を2分したとは到底考えられない。が、時折年老いた人の眼光やその顔に刻まれたしわにかつての栄光の名残が垣間見える、そんな思いを抱いてしまうところだ。

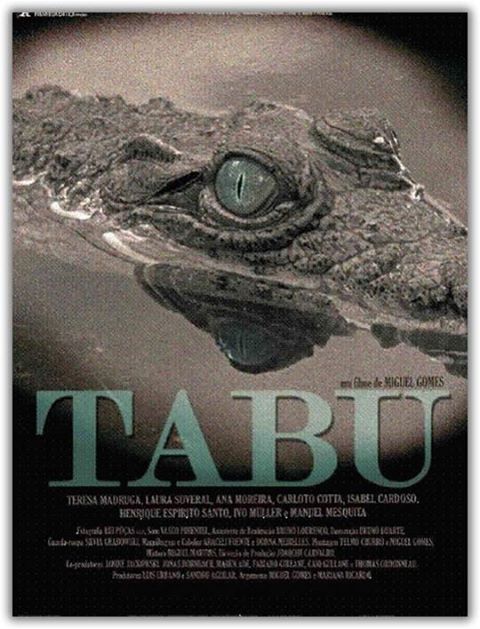

この国の映画はオリヴェイラ監督の「アブラハム渓谷」が印象深いが、彼よりずっと若いミゲル・ゴメス監督の「熱波」(原題は「TABU」)がおもしろそうなのでふらっと見に行った。

構成がいい。第一部「楽園の喪失」第二部は「楽園」とある。詳細は映画評に譲るとしてわたしがこの映画に引かれたのは主にふたつの点にある。そのひとつは延々と続くメロドラマであること、ふたつめは監督も言っているが映画が「亡霊の物語」であることである。

わたしはメロドラマが好きというわけではないが、人間が人を好きになってのっぴきならない状況に追い込まれ、あげくの果てにどうにもならないところまで行ってしまうというのはかなり好きである。だからこの映画で思い出したのは成瀬巳喜男の「浮き雲」である。南方(仏領インドシナ)でのふたり(高峰秀子と森雅之)の出会いから最後の屋久島まで延々と別れることのできない関係がつづく。男には妻もありとんでもないやつ(男の本質ではある)だがそれでも別れきれない。この延々と続くうだうだした関係が映画では恐ろしいほどに魅力的だ。

このミゲル・ゴメスの映画も場所はアフリカの旧植民地、役柄こそ逆転しているとはいえ、女には夫がありそこにふらりとやってきた若い男との禁断の恋の物語である。しかしこの映画の現代性はおそらくその構造にある。前半に主人公のアウロラがでてきてその死の間際に、ある男を呼んでくれと言う。その男の回想から後半の第2部が始まるのだが、この前半と後半の距離感、私の言葉で言えば「おくゆき」がいい。その第二部はモノクロで台詞がなく、昔の無声映画を見ているような感じであるが、それとともに映画の幻影を強く感じる映像になっている。

第二部の物語はアフリカの旧植民地での出来事であるから白人の社会の黒人の世界へのあからさまな侵略が背景にあり、その上に成り立っている男と女の関係がまさに幻影のようでたしかにこれは「亡霊の物語」なのだと感じさせる。

メロドラマとは常に個人的なもので周りは関係ないように見えながらそれがじつは歴史につながっている。このメロドラマの裏にはポルトガルの世界制覇の夢が、そして植民地への夢がありそれがもろくも崩れ去ったその国の歴史がびっしりとはりついている。

第一部の現実描写によって第二部の幻影が俄然、輝きとリアリティをもち、全体のメロドラマ(フィクション)がポルトガルの夢の挫折というまぎれもない現実によって打ち砕かれているという構造をもっている。これは現実と幻影が絡み合ったポルトガルにとっても苦い映画なのだ。

歴史への言及をそれとなくメロドラマに潜ませていることが成瀬の時代と今の違いなのだろう。歴史と言ってもそれは大げさなことではない。それもまた未知の土地の制覇という夢に突き動かされた幻影であって、その覚めた時が遅かったポルトガルが抱え込まざるを得ないジレンマが大人の禁断の恋に反映しているだけのことだ。幻影を描きながら現実を映し出し、また逆に現実から幻影を出現させている、その手腕に驚かされる。

そもそも劇中劇は映画の幻影出現の原点でもある。第一部冒頭のアフリカを旅するキャプテンの話からして、妻の幽霊が出て「いつまでも忘れないわよ」というのだ。私のもっとも好きな映画のひとつであるヘルツォークの「カスパーハウザーの謎」でも、8ミリフィルムで撮ったような印象深い映像シーンを本編に忍び込ませている(これもたしか砂漠と南の国だった)。まるで古ぼけた記憶のように、今にも消え入りそうなイメージがかろうじて存在するかのように。

「熱波」(原題『タブー』)ではこの差し挟まれた幻影の部分がとてつもなく大きい。まさに「亡霊の映画」がそこに出現しているかのようだ。

と、ここまで書いてこの構造は自分の絵の考えや構造と関連があるのではないかと考える。文中に図らずも「おくゆき」と書いてしまったが例えば「皮膜」シリーズの「おくゆき」は表面とその奥にできるイリュージョンを指すが、これはそのまま現実と幻影そのものである。近美で今開催中の「プレイバック・アーティスト・トーク」展の大小のドローイングと絵画のシリーズは、現実の切り取り方によって幻影が違う見え方をすることを実験している。この会場にあるかつての「風景」シリーズではまだその距離感がわかっていなかったから現実と幻影が混濁しているように思える。

そして直近の展示である「WATERCOLOR on Paper」展の水彩はテーマが「ぼんやりとくっきり」でこれもそのままぼんやり=幻影、くっきり=現実と重なる。これから展示の「心霊教室」のドローイングでは一枚のドローイングのなかにペンで書いた現実の描写と鉛筆で描き消した亡霊があり、対応する言葉もその両者を含んでいる。

なんのかんの言って、わたしは絵を描く人が突き当たる「表面」という現実とその奥にできる「幻影」が好きなのだ。

さて映画の解釈からここまでくるのは強引だろうか?

そうは思わない。解釈こそこれから生まれる作品の生きる場なのだから。