「未来の幽霊」 長沢秀之

写真の父と母。26歳の母も28歳の父も現在の私より若い。二人のまなざしは、初老になった現在の私を見ている。私は自分の子どものような年齢の母と父にまなざしを注ぐ。時間が逆転する。同じ写真の6歳の私が現在の私を見ている。私がその6歳の私を見つめ返す。彼の目に私はどう映っているのだろうか? そのとき、6歳の私が見ていたものが私に送られてくる。

土間に立つ母の影、玄関の樫の木の脇の丸い石、その下のコオロギの震え、隙間の多い板塀から見える遠くの景色・・・

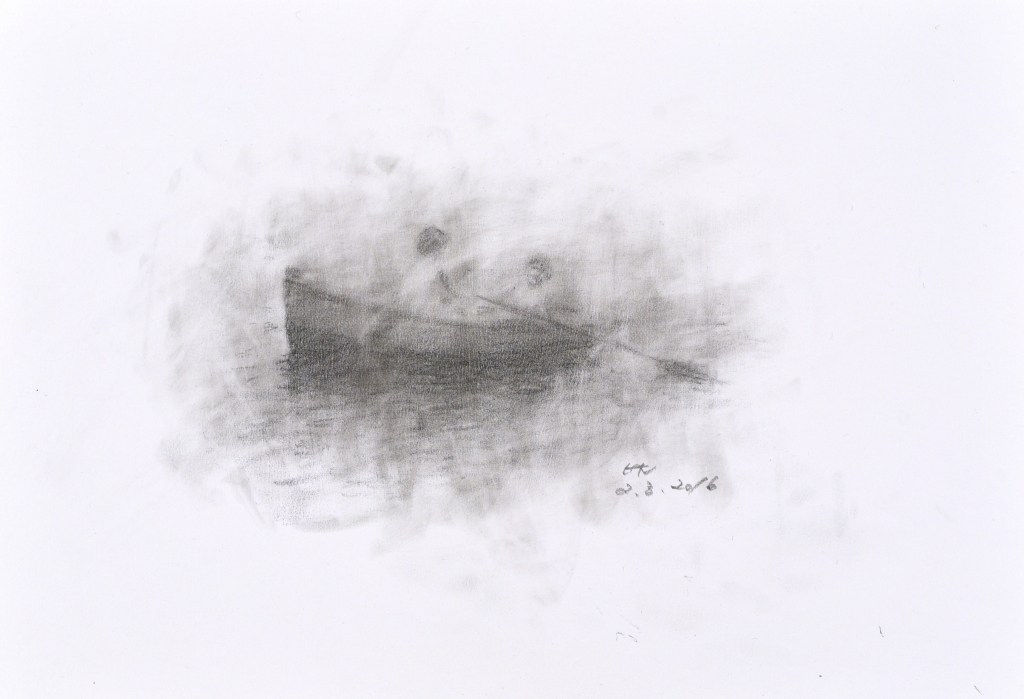

絵の下層:

写真の家族や人をなぞっていく。機械のようにそのものをなぞること。盲目の人が、人の顔に手を当てて、目を、鼻を、口をなぞるようにその写真の見えない起伏をなぞること。重要なのは、デッサン力よりコピー力である。ここではデッサン力に結びつけられる内面や心理は関係ない。家族特有の口のかたち、鼻の曲がり方や頬のかたち、表情、衣服の違い、あるいは履物と足とのずれ、そうしたところを確認しながらなぞっていく。

絵の具をおく:

絵の具をそこにおく。絵の下層の図像と全く関係なくランダムに絵の具をおいていく。すると下層の描かれた人たちは、すうーっと後ろへ遠ざかっていく。まるで亡霊が、過ぎ去った時間の中に収まるように奥へ奥へとひいていく。私は絵を90度ずつ回転しながらなおも絵の具をおいていく。

かたちを失うこと:

絵の具をおくにつれ、下層の像は消されていく。写真が現像されるときに像が浮かび上がるのと全く逆に、ここでは像が消えていく。人にまつわる意味も消えていく。絵の具は身体から分け与えられる感情の果実のようなもの。それは透明なイメージを物質化する。かたちの生成に寄与しない。かたちを消し、壊していく。

だからそのひとつひとつのタッチは、いわば欲望の一振りであって、意味から無意味に向かう作業なのだ。そうした一種の呆然、自失と引き換えに私は肉体を回復する。肉体は今そのものであり、ここにある。ここの時点とは、私が今生きているここであり、絵画の表面であり、そこに置かれる絵の具の痕跡である。このようにして意味の詰まったものを一旦また別の側に返す。絵画の行為は、死んだもの=物質と、現在の生とのなまめかしい接近の跡である。

幽霊:

そのとき幽霊が出現する。

確かに出現するのだ。その幽霊は、まずもって霊媒的である。霊媒とはあちらとこちらを結ぶものでどちらにも属さない。霊媒とはメディウム(Medium, Media)のことだ。それは物質でありながら物質ではあり得ない存在のことである。

擬態:

幽霊は今という時間に擬態する。それによって生ずる歪みのようなものは、ここの時間から過去の時間への距離による意識の揺らぎであり、絵のおくゆきによって生じる誤差でもある。過去は現在からしか見えない。おぼろげに、だが時として歴然とそこに生じる。そこから見れば、その過去の時点から見れば、現在は未来の時間のなかにある。過去の一点に時間をかけて潜り込むこと。そこから見えるものは、現在という未来なのである。

運動:

絵の表面から向こうの世界に、見せかけのおくゆきがあるのと同じように絵の表面からこちらには現在があり、私たちの生がある。絵をつくる者を含め、絵を見る者は生きて動かねばならない。絵の空間に生じる歪みと同じ分だけ、見る者は絵に対する前後運動、すなわち遠近の距離の取り方によって絵を見る現在を生きることになる。

絵をつくるとき、見るときの、それに対する前後運動は、視覚に属するというよりはむしろ身体に属するもので、文字通りフィジカルな運動である。絵画のおくゆきと過去の時間へのおくゆきがシンクロし、そのおくゆきが、合わせ鏡のように、現実の絵画つくりとそれを見ることの前後運動に連関する。

そして対話:

カメラの一瞬の目を通して、過去の、今はもういない人たちにまなざしを向ける。故人であろうとまだ生存していようと、その人たちはここにはいない。しかしこの亡き人たちと言葉を交わし、微笑みを交わすことはできる。

ちょうどそのことと同じように、未来の一瞬において、私たちを見ている者が確実にいる。私たちが今カメラを見、その瞬間、切り取られた写真の一部となり、そうして私たちが死に絶えて、また長い時間が経ったとして、その写真が未来の誰かにたしかに届けられるように、未来の誰かはそこで私たちを呼び起こす。

学生たちと一緒によく行く飲み屋がある。2階の座敷には低いテーブルがいくつかあり、学生たちは飲み会と称してここに大挙して押し掛ける。その日は講評のあとのクラス飲み会があり、暗くなった秋の日の夕方、ふらりと立ち寄った。会はもう始まっていて、私が着くなり学生たちは大声をあげながら笑顔で迎えてくれた。その日の講評の話や絵の話をして1時間ほど経ったとき、私は階下のトイレに降りた。

その出入り口ドアの脇にある、端の欠けた鏡を何気なく見た。

そこに映るはずの私の顔・・それがない。鏡には後ろで飲む人の姿しかなかった。

えっ、と思って鏡の横にある工務店の名が入ったカレンダーを見ると、日付はあっているのに、年号が2016年ではなく2030年となっていた。

そうか、もう私はこの世にいないのか。それで妙に納得し、ゆっくりとまた2階に上っていった。相変わらず皆は浮かれ、話が弾んでいるようだった。でも何か違う。時間が経ってしまったような、もうひとつの別の世界に来たような・・。

よく見るとそれぞれの顔つきがトイレに行く前とは少しずつ違っていて、なかには赤ちゃんも何人かいた。そしてそこの人たちはどうやらこちらの存在に気がついてないようだった。誰を見てもそもそも目が合わない。私はもういないのだと思ったその瞬間、ある赤ちゃんと目が合った。こちらがにこっと笑うと、その赤ちゃんも満面の笑顔をこちらに返した。(夢記)

「未来の幽霊」とは未生のものであり、未来の誰かが呼び出すことのできる亡霊のような存在であるが、それは他ならぬ今を生きる私たち自身のことである。

(「未来の幽霊」展カタログから)