国際交流基金のKAKEHASHI Projectで11日間、学生とともにロサンゼルス、プロビデンス、ニューヨークを回ってきた。訪問した美術大学はRISDやPratt Instituteなど4校、その報告は大学ですでにしてしまったのでここでは美術館で感じたことを中心に話を進めたいと思う。

トーマス・デマンドはすでに東京都現代美術館での展示があったから多くの人が知る作家だと思う。紙 で克明に現実の場をつくる作家である。この人の作品に「Pacific Sun」という映像作品がある。これは嵐に襲われた揺れ動く豪華客船の内部の様子を紙で再現し連続写真で撮って映像にしたもので、カメラは固定されているものの、内部の家具は右へ左へと激しく移動し、外で大きなできごとが起っていることを暗示させるものだった。

で克明に現実の場をつくる作家である。この人の作品に「Pacific Sun」という映像作品がある。これは嵐に襲われた揺れ動く豪華客船の内部の様子を紙で再現し連続写真で撮って映像にしたもので、カメラは固定されているものの、内部の家具は右へ左へと激しく移動し、外で大きなできごとが起っていることを暗示させるものだった。

LACMA(ロサンゼルスカウンティ美術館)のカーテンを閉じた大きな展示室にこの作品のみがあった。その薄暗がりのスクリーンに映し出されるパニックの瞬間・・・なんと、その展示室の床には、お父さんと小さい子供が一緒に寝転んで画面の揺れにあわせてキャッキャッと転げ遊んでいた。まるでパニックの揺れを体験するように。

別のところ、これもまた巨大な空間にリチャード・セラの巨大な鉄板の作品を見たとき、作品に比べてあまりにも小さい子どもたちがかくれんぼをするように走り回っていた。(アイキャッチ画像)もちろん親もついていて子どもをウオッチしているのだがその遊び回る様子は作品鑑賞と言うよりは作品遊びに近い。これでいいのだと思う。このような遊園地的楽しみ方があることで作品を身近に感じることができるのだろう。

それに写真を撮るこちらとしてもセラの作品ばかりが写っていてもデカイだけで何もおもしろくない。小さい子供が走り回っていれば、作品の巨大さの意味も実感もわかる。

デマンド作品にしても元ビデオには慌てふためく船中の人々が写っているのだが作品には人がいない。あの寝転がった親子は、作品と現実のあいだにある距離を埋めているとも言え、これこそ実感と言ってもいいのかもしれない。

トーマス・シュトゥルトの写真を俟つまでもなく、作品は、それを取り巻く観客があって初めて成立する。その受け取られ方、受容のしくみを知らずして単独に作品が成立するものではないだろう。だから美術館に行くとその作品がどう受け取られているか気になるのだ 。

。

作品の前で記念写真を撮るというのもなかなかいい。モーリス・ルイスの作品の前では、ここしかないだろう!という真ん中の空白画面の前に立ってポーズしている2人組を見かけた。少し横向きになってハイポーズ。今度は交代してまたポーズ。モーリス・ルイスを知っても知らなくてもよい。その前でかっこいい写真が撮れればそれでいいのだ。そこに生きているのは私たちなのだから。

NY,ニューミュージアムの「SURROUND AUDIENCE」展。世界の若手の作品を集めた展示で、この作品の多くがそのアイデンティ ティを問い、ポリティカルシチュエーションを問うものであった。その中でもやはり記念写真は健在だ。アフリカ系アメリカ人二人組がかなりキメたポーズ、しかもここしかなというところで記念写真を撮っていた。

ティを問い、ポリティカルシチュエーションを問うものであった。その中でもやはり記念写真は健在だ。アフリカ系アメリカ人二人組がかなりキメたポーズ、しかもここしかなというところで記念写真を撮っていた。

この企画の展示の題名もSURROUND AUDIENNCE だから現代を突いている。逆だよねこれ!と誰かが言っていたように逆転的意味もかねているところがおもしろい。

ポロックの作品の前では画面に混じっている身の回りのものを発見して歓声をあげる二人に出会った。タバコ、マッチの柄、コイン、鋲など、それを見つけるたびに二人は喜んでいた。それはキャプションに書いてあるとは言え、なかなか発見するのも難しいのだがこの人たちはよく探していた。こういう見方もあると感心した。ある意味ではポロックの絵の視覚的な意味よりもそのつくる瞬間に肉薄しているのかもしれない。

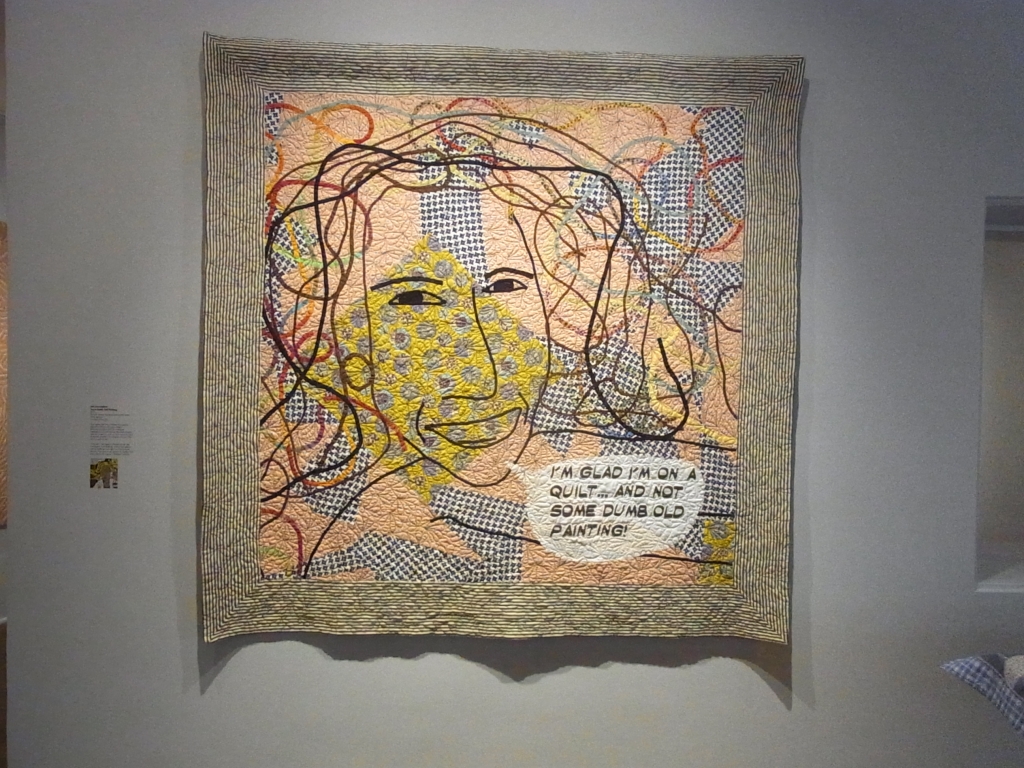

ロサンゼルスのフォークロア美術館の展示もおもしろかった。民族芸術と言うか駒場の民芸館とか大阪の民博みたいなものを想像していたら、これが全く違っていた。一階のエントランスにはそのようなものがあるが最初に行った3階は「男性がつくったキルトの展示」。いいところをついている。そしてこんなにもキルトをつくっている男の作家がいることも新鮮だった。ジェンダーの問題をも やんわりとスマートに批判している。そして2階はイランの現状や過去の戦火の状況を切り取った写真展。(右下)

やんわりとスマートに批判している。そして2階はイランの現状や過去の戦火の状況を切り取った写真展。(右下)

フォークロア美術館で写真展!民芸品の写真ではなくイランの人たちが生きているその写真展ですよ。正しいあり方だと思う。ここでも根底にあるのは私たちが今生きている世界への関心であり、その場所に生きる人たちへの共感だ。だからそれこそが生きたフォークロアと言えるだろう。そういえばどこの美術館でも写真の展示がよく見られた。アクチュアルな世界を映すのに絶好な媒体なのだろう。

また、海外の美術館ではよく見かける光景だが、小学校の生徒たちと先生が作品の前に座って話すところにも出くわした。写真にあるように作品はローゼンクィストの絵で、その前に先生と子どもたちが座っている。何を話すのか聞いていたら、先生は絵の説明は何もしないことがわかった。そうではなくこの絵を見て何を感じるのか、思ったことを子どもたちに話させていた。子どもたちは、「笑っているのは何か嬉しいことがあった」とか、「人が集まって話をしている」とか「全体がバラバラだ」とか適当なことを言っている。誰の答えも間違っていないし、そう見えてくるのも確かだ。先生は子どもたちの話を聞きながら、少し合間にポイントになる言葉を入れていく。それについて子どもたちはまた反応したり、違うと言ったりする。こんな具合なのだ。ここでも絵を見てまず子供が声に出して何かを言う。そういう環境があるということがまずもってすごいのかもしれない。これがなかなか難しい。わからないから何も言わないのではなく、わからなくても何か言う、この違いなのだろう。これがないと結局美術も芸術も教養主義の一環となってしまう。

また、海外の美術館ではよく見かける光景だが、小学校の生徒たちと先生が作品の前に座って話すところにも出くわした。写真にあるように作品はローゼンクィストの絵で、その前に先生と子どもたちが座っている。何を話すのか聞いていたら、先生は絵の説明は何もしないことがわかった。そうではなくこの絵を見て何を感じるのか、思ったことを子どもたちに話させていた。子どもたちは、「笑っているのは何か嬉しいことがあった」とか、「人が集まって話をしている」とか「全体がバラバラだ」とか適当なことを言っている。誰の答えも間違っていないし、そう見えてくるのも確かだ。先生は子どもたちの話を聞きながら、少し合間にポイントになる言葉を入れていく。それについて子どもたちはまた反応したり、違うと言ったりする。こんな具合なのだ。ここでも絵を見てまず子供が声に出して何かを言う。そういう環境があるということがまずもってすごいのかもしれない。これがなかなか難しい。わからないから何も言わないのではなく、わからなくても何か言う、この違いなのだろう。これがないと結局美術も芸術も教養主義の一環となってしまう。

何日間かの滞在で感じること、それは作品の楽しみ方の豊かさみたいなことだろうか?もちろんここでも美術展は多くたくさんの人がそれを楽しんではいるのだが、まだ教養主義的鑑賞を抜け出ていないような気がする。例えば江戸時代のほうが浮世絵とか錦絵が今よりもっと大衆的に楽しまれていたのではないか?前回のブログでも書いたが、皮肉にもアートとしてそれが成立した時からそれは鑑賞のほうに傾いてしまったのではないかと考えられる。

そういえば2012年に上海の美術状況を見に行ったときにも同じ感情を持ったことを思い出した。その報告「上海リポート2012」にはこんなことを書いた。

「中略・・・地元の著名なアーティストである◯◯さんの案内によって訪問することができたレッドタウンにしろ、M50にしろ、BANDO1919にしろ、すべて人通りが絶えないし、そこで活発な作品発表と見学者がいることはうらやましい限りである。そのなかのギャラリーのいくつかは“アート”商品の売り場でしかないレヴェルだったとしても、それらが成立していること自体すごいことで、こうした状況はむしろニューヨークのアートシーン、あるいはそれ以上のものがある。雑多な中からいいものが育ってくる可能性やアートを支える底辺の広がりを感じさせるのだ。

そうした状況を見るにつけ思うのは、その根底にアート=遊びという考えを許容するところがあって、それをビジネスとして成立させてしまう懐の深さといったものだろうか。翻ってこの日本ではまだアート=教養という考えが強く無駄な遊びを許さない。それでは世界が動いていることのリアリズムからは一歩も二歩も遅れてしまうのである。」

なぜこんなことを長々と書くのかと言うと、それはこうした環境がつくる作品に影響しているからにほかならない。“私たちは美術を難しく考えすぎていないか?”というのは前回ブログのオチであったが、それに加えて、“ものに感じる官能性がないとそれは楽しめない”ということを今回付け加えておこうと思う。

これを言うと必ず「おかしい!」という人が出てきて、今まで私は何回もこれを指摘されてきた。しかし、いい作品は見るものに必ず官能性を感じさせ、ものであるにもかかわらずエロスがあるのだ。それが軽視されているからこそ、あるいは見過ごされているからそれを楽しむ環境が育たない、ということは言えないだろうか。作品を楽しむことと、作品に色気があることは通じている。簡単に言えば“遊び”。これこそがふたつの側になくてはならないものである。