久しぶりにトーキョーワンダーサイト本郷に行く。長沢クラス出身の菅亮平と河合真里が3階、2階で同時に展示している。こんなことは滅多にない。偶然そうなったらしいのだが、ふたりとも今までの作品は見ているので興味をもって見に行った。まず菅亮平の作品。

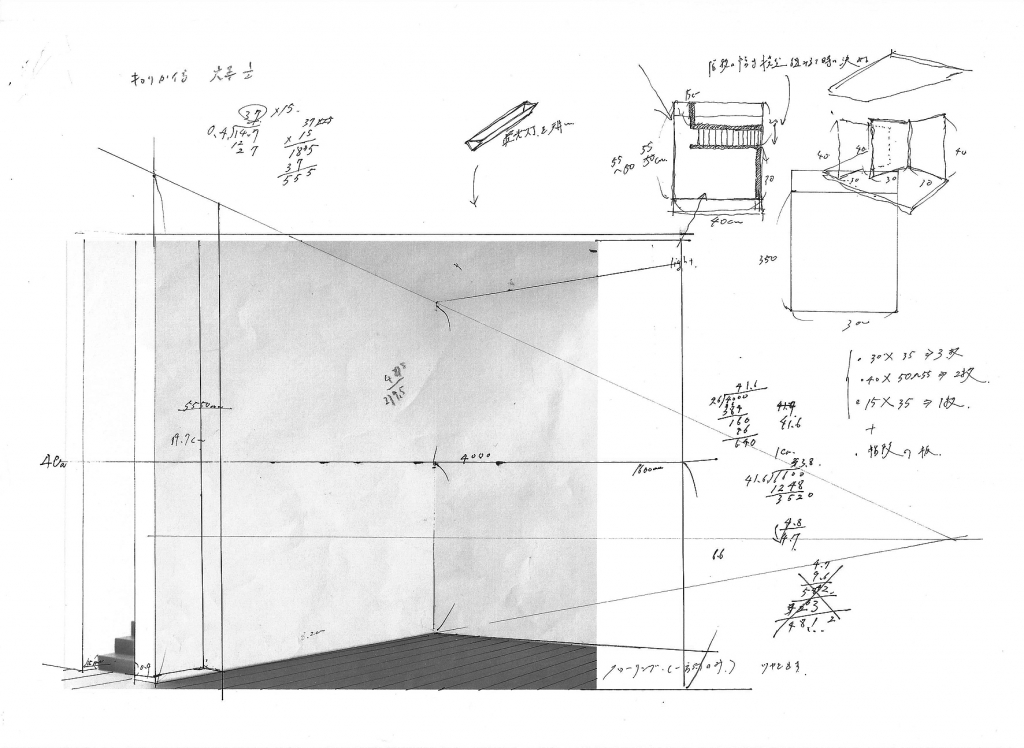

実際に作品の前に立つと作品のもつ“空間のサイズ”にめまいを感じる。それはミニチュアの克明な模型を撮った大きな写真なのだがなんか変なのだ。

自分が人間でなくなったような、ネズミや昆虫になったような、いやただの石ころになったような気もする、そんな変さなのだ。そしてそれはDMやパンフの写真では感じないことに気がつく。そこまで小さい写真となるともう本物(元の写真)と見分けがつかなくなり、“変さ”はなくなる。いったいどのくらいの大きさの写真のときに“なんか変だ”と感じるのだろうか?

それともその“変さ”が小さくなっただけで気づきにくくなっただけのことなのかもしれない。見る距離も関係してくるので行ったり来たりする。現実空間と模型のもつ虚構の空間とはこんなにも違うのかとあらためて思う。

彼の話によると模型を作る時は、写真を見てパーツとしての壁などを克明に再現するそうだ。つまり彼は写真をそのまま再現するだけでなく、バラバラになった空間も再現しようとしている。簡単に言うと絵画をやっているのだ。絵画を写真でやれるということを内容的には実行してしまっている。しかし出てきているものはやはりまぎれもない一枚の写真であり、そのギャップがめまいを引き起こすのだろう。明らかにわたしがここにいるのとは別の世界がそこにある。それはひょっとすると脳のなかにあるのかもしれない。

SFの世界から抜け出したような気分で河合真里の展示を見る。

彼女は絵具の層を何回も重ねる。菅が絵具を重ねて再現に近づくのとは反対に彼女は層を重ね、重ねれば重ねるほど再現から遠ざかる。遠ざかってどこまで行くのだろうか、というのが見るほうの興味としてある。色の重なりは決して“一枚”の絵にはならない。それは重なった時間のようなものでいわばレイヤーとしての絵画なのだが、そのアナログな筆の重ねが彼女独特の色(光)を生み出す。こうした絵を見ていると絵画は何かを示すものではなく、単純に見るものなのだ、ということをつよく感じる。絵はやはりそこに立ってじっくりと見ないと何も始まらないのだ。じっと見ているとそこから色(光)が出てくるのを感じる。前回の都庁の展示では採光などの問題でなかなかその時間に入っていくのが難しかったが今回は見る時間がとれる展示になっている。

うまくいっている作品もあるし四苦八苦しているのもある。

それもまたおもしろい。展示は9月23日まで。