サイ・トゥオンブリの写真と霊媒、あるいはモネとケリー

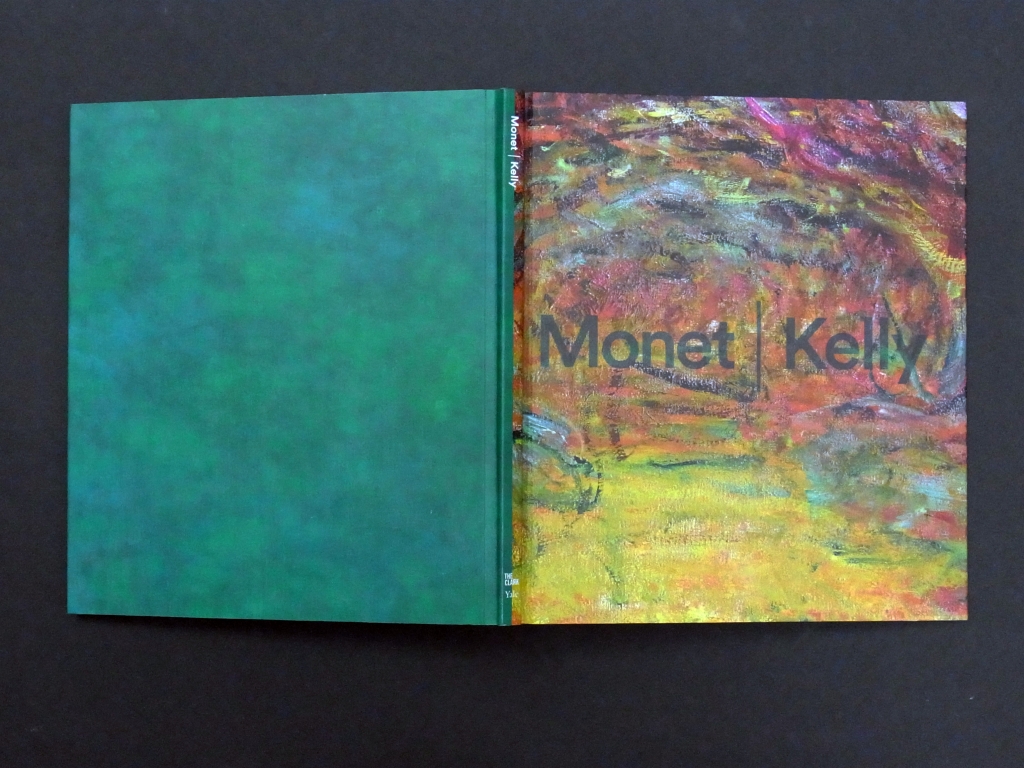

昨年、NYに行った際にたまたま見たハードカバーの画集に目が引きつけられた。「モネとケリー」というClark Art Instituteの展覧会カタログで、それは今から14年前にパリで見た「マチスとケリー」という展覧会を思い起こさせた。マチスとケリーだったら、ドローイングの線の違いが際立っているから展示としてはおもしろい、だがモネとケリーとはあまりにも違いすぎて、これはいったいどういう展覧会なのだろう?と思って、ページをめくるとそこに目を引く絵とことばがあり、私はこれを躊躇…