News

-

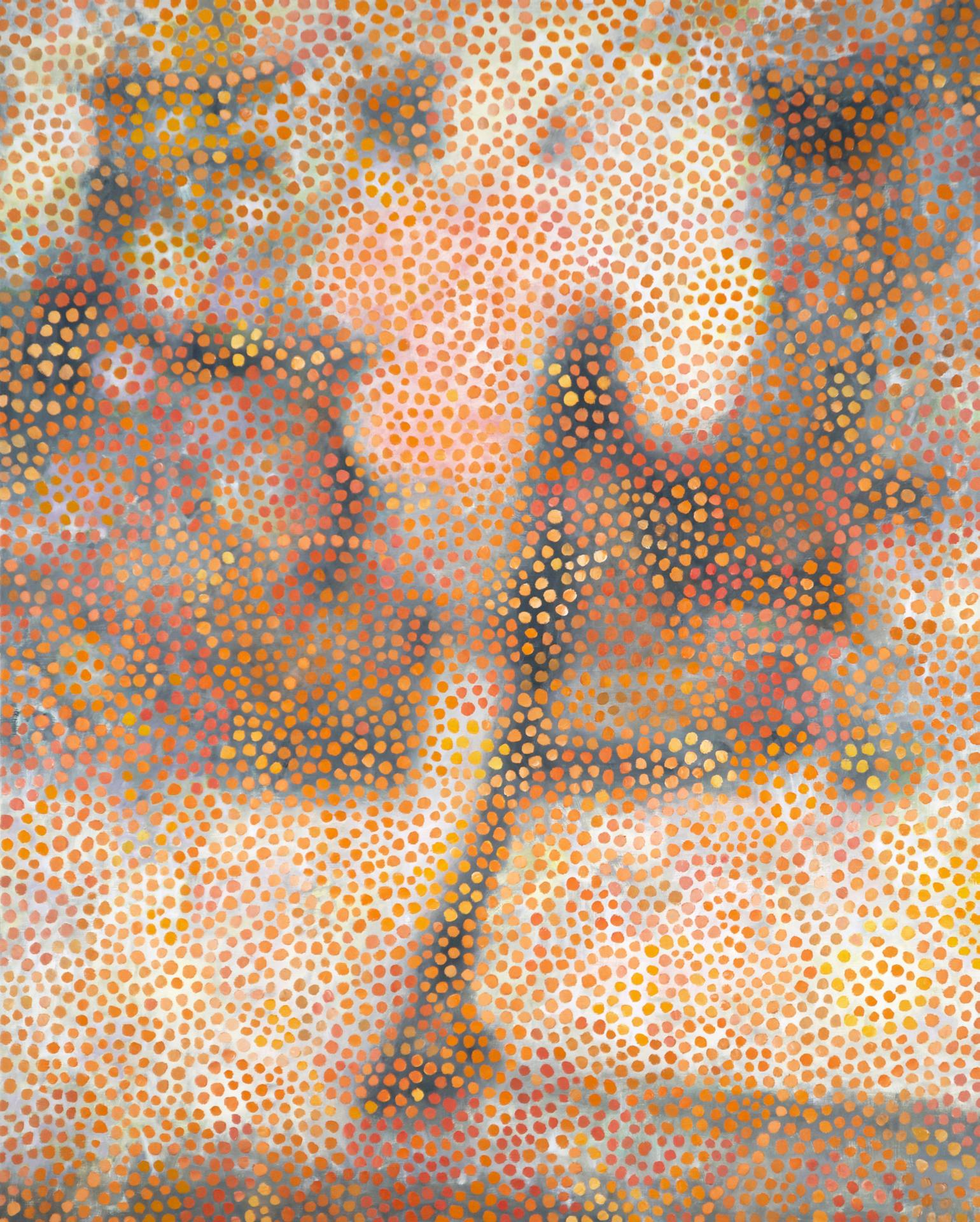

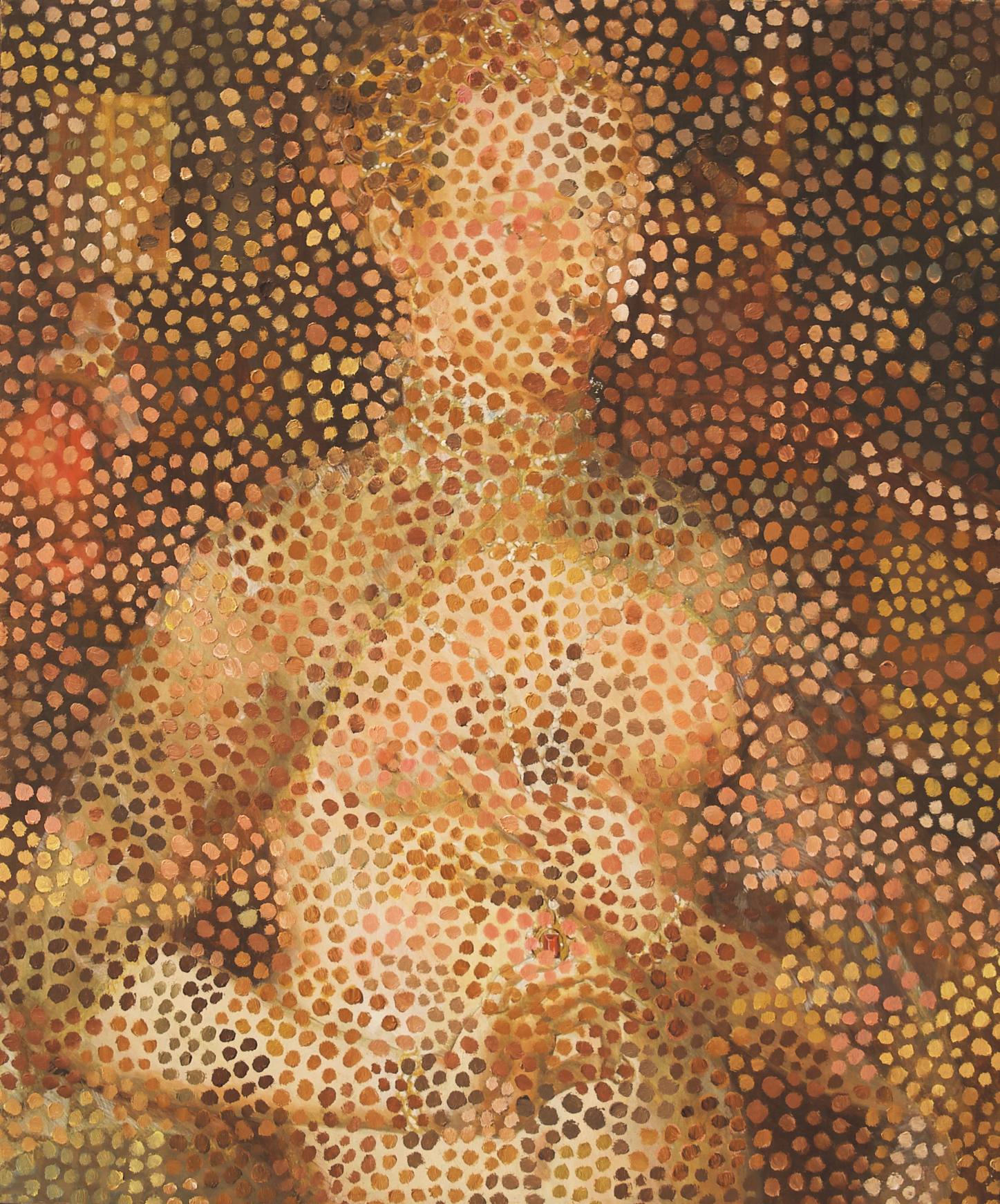

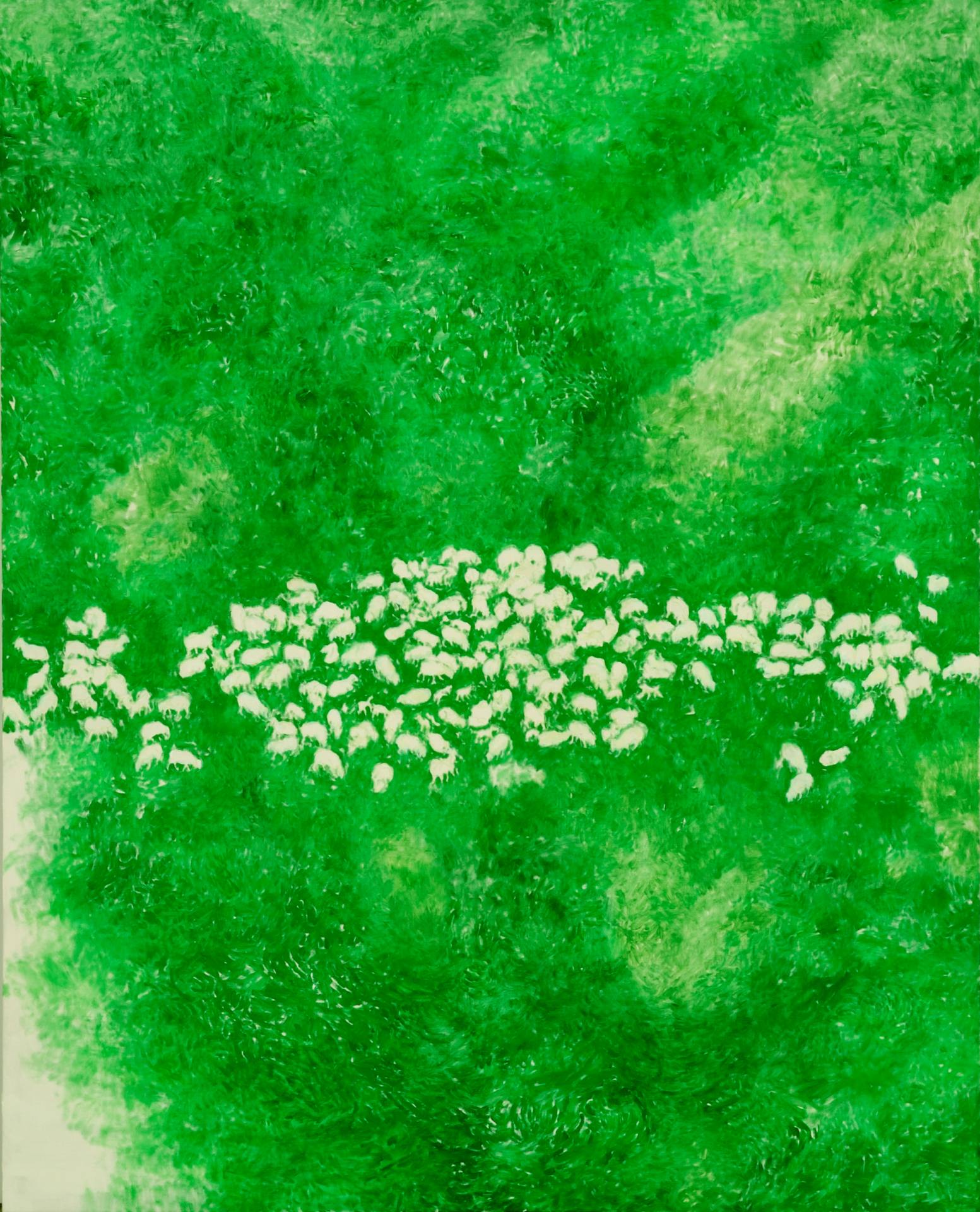

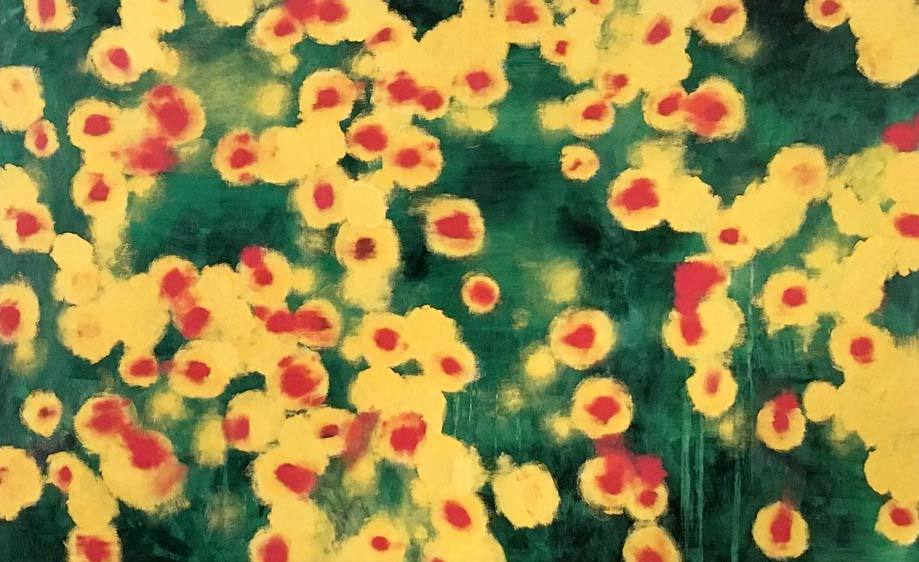

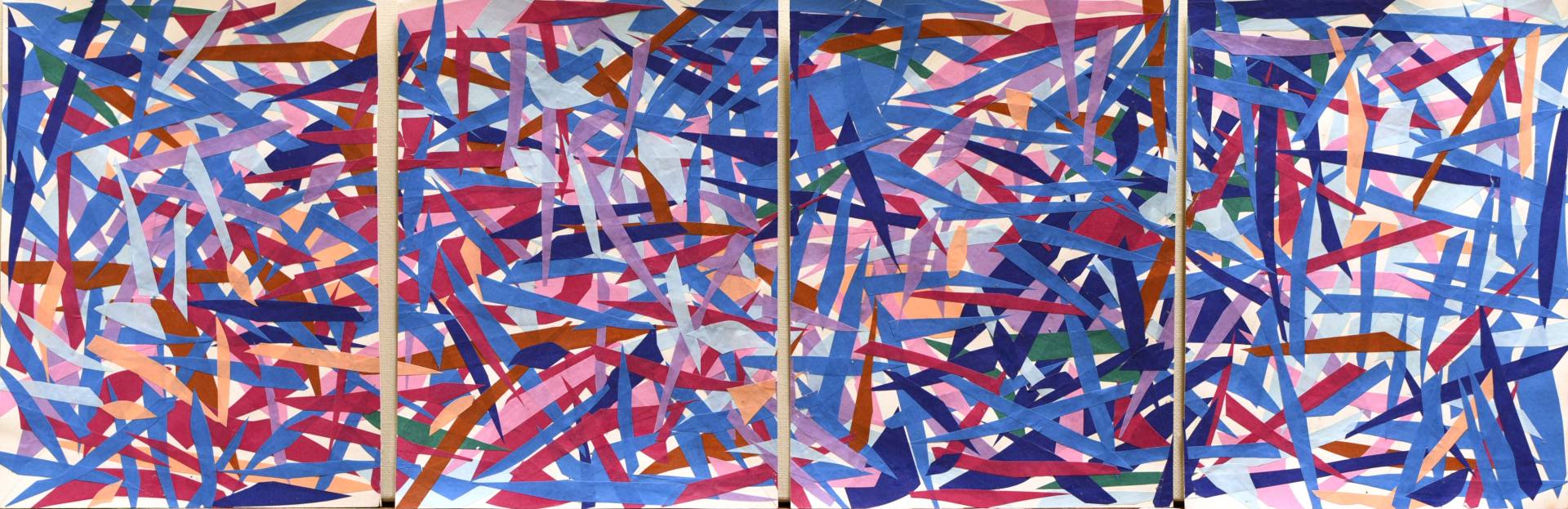

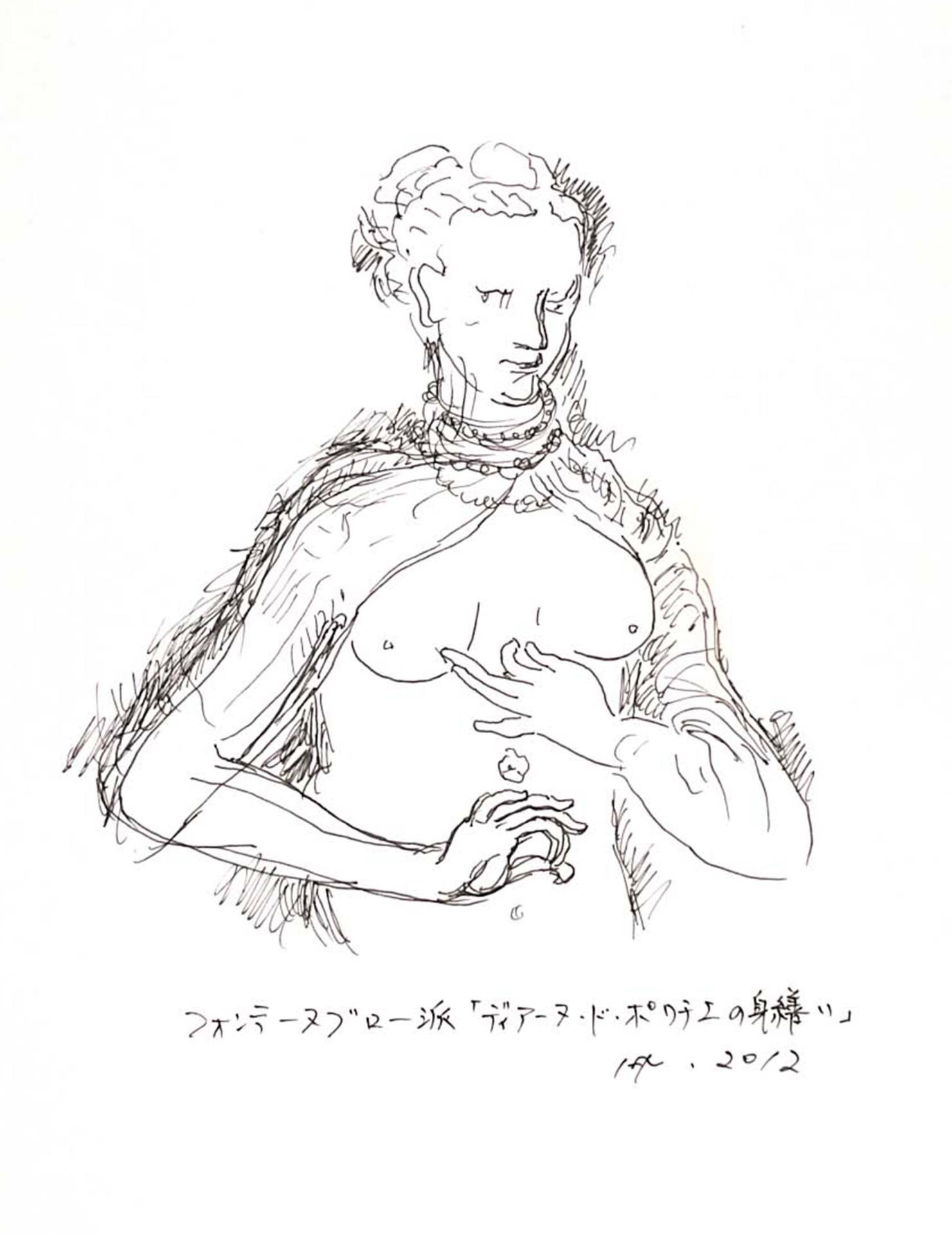

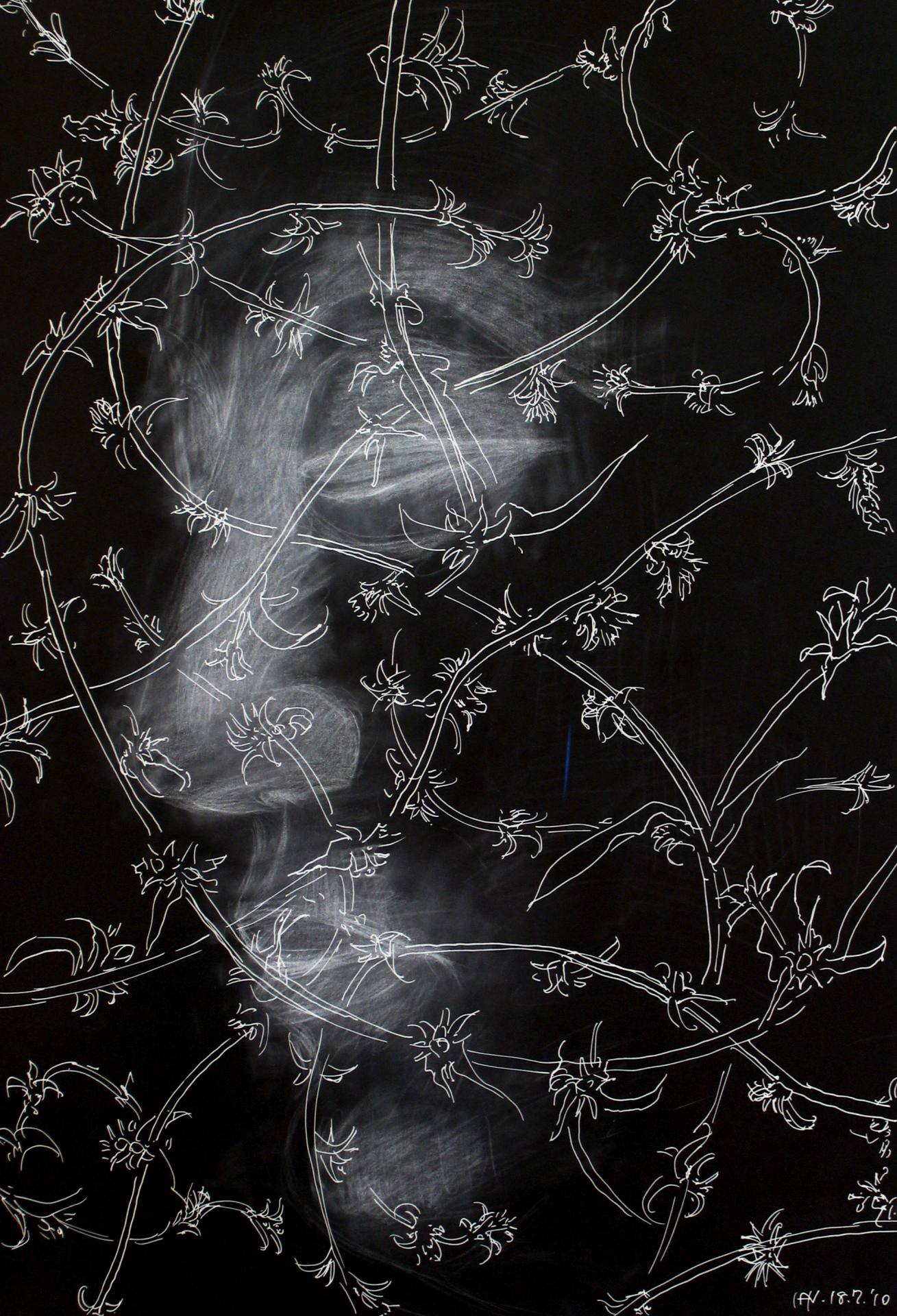

展覧会カタログ<カタログ>テキスト:椹木野衣「夢はなにからできているのか」下記参照 NECROPOLI – ISlAND C-Transmission Drawings Ⅱ

夢はなにからできているのか ――長沢秀之『C通信』のボディ 椹木 野衣 2 …

-

C通信 C-TRANSMISSION DRAWING Exhibition (展示報告)

展示雑感 今回の展示は、ウェブで公開し、映像でもあるので、画廊でプリントア …

-

「C-通信」ドローイング展 C-TRANSMISSION DRAWINGS / GALLERY Momo (9/10-10/15) (終了)

《C通信ドローイング》の構造について 山本和弘 長沢秀之の《C通信ドローイ …