On August 22, 1944, the U.S. submarine Bowfin attacked and sank the cargo ship Tsushima Maru, which was carrying evacuees. A total of 775 schoolchildren lost their lives.

ガザのこどもたちがイスラエルによって虐殺されている。世界はそれを知らせることはできてもこれを止めることができない。戦争で子どもが犠牲になることには強い憤りを感じ、やるせない気持ちになる。

日本でもこどもたちが犠牲になった大きな事件があった。戦争末期の1944年8月22日に起こった対馬丸撃沈事件である。何年か前に沖縄の離島でシュノーケルをするうちにそのことを知り、今年6月にようやく那覇市にある対馬丸記念館を訪ねることができた。関係の単行本(「対馬丸」大城立裕 理論社刊、「あゝ対馬丸」新里清篤著 玉那覇正吉・絵 沖縄教育出版)や記念館資料(「対馬丸ガイドブック」東洋企画発行)は以前から読んでいて、すでにそれを絵にしていたが、こうした戦争末期の事件を自分の絵にしてよいのかどうか、それを確かめる意味もあった。

対馬丸撃沈には当時のいろいろな状況が絡んでいる。沖縄で米軍をくい止めようと軍部が疎開を決めたこと、対馬丸自体が老朽貨物船で船団のなかで遅れをとって米軍の潜水艦に狙われたこと、その潜水艦ボーフィン号はこどもたち何百人が乗船しているとも知らずただ敵艦を沈めるために魚雷を撃ったこと、そうして対馬丸は沈没して1418名もの人(うち学童775名)が犠牲になり、漂流などをして助けられた人もいたが、後にこのことに箝口令が布かれて誰にも話すことができなかったことなど。

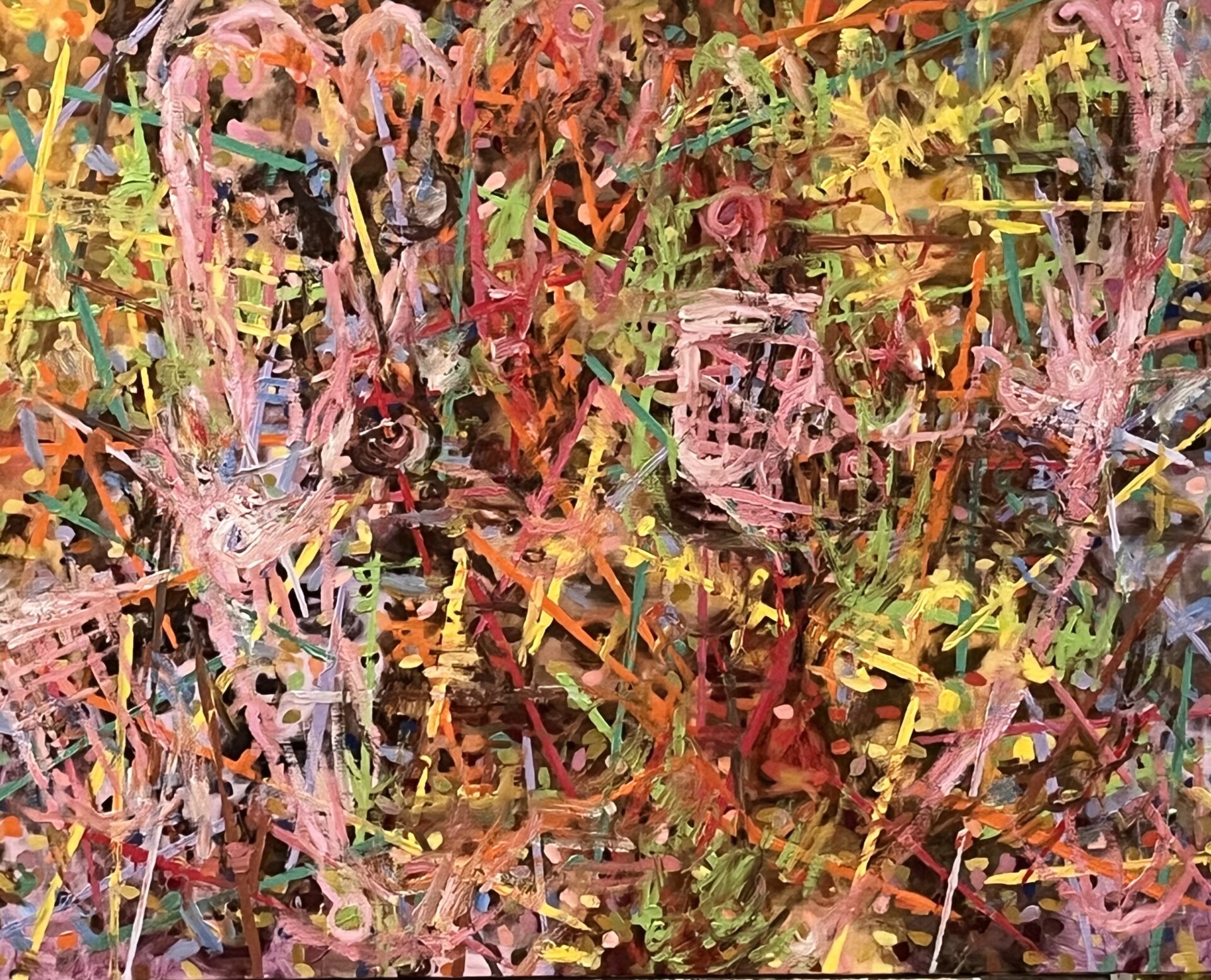

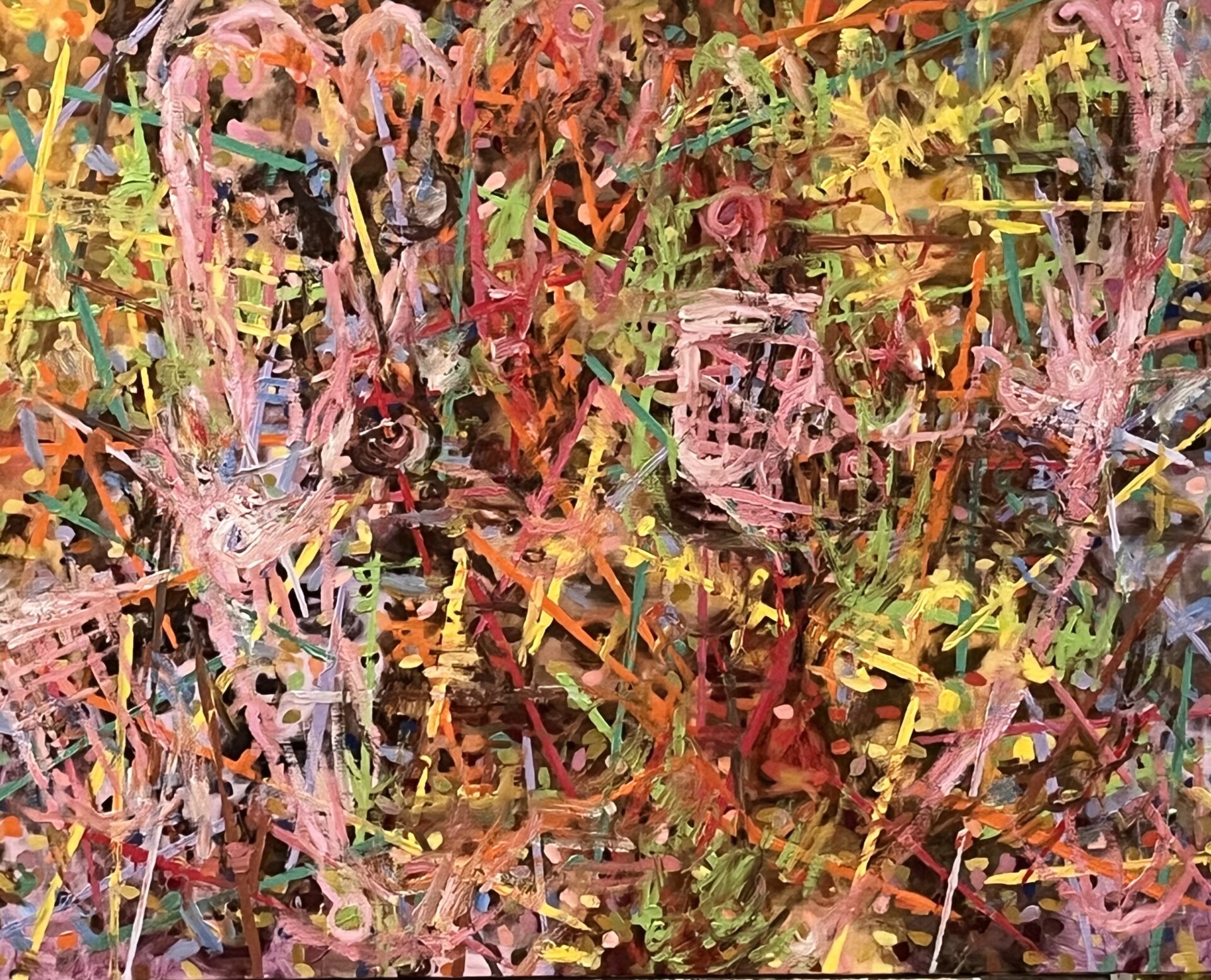

私は本でこの事件のことを知り、こどもたちがどのように死んでいきどのように生きて助かったかに強い興味をもった。沖縄の離島で何日かシュノーケルをして帰ったのちのこと、光るようにかがやく珊瑚の群れと、犠牲となったこどもたちの顔顔が一緒になって出てくる夢を見た。対馬丸記念館発行の冊子にはすべてのこどもたちの写真がページを埋めつくしていて、それが頭に残っていたのだろう。だからまずその子たちの顔を下描きとして描き、それから自分の絵につくりあげていった。

<絵というのはエゴのかたまりのようなもので自分が描きたいものしか描けないが、まれに、ある種の“術”によってエゴのかたまりが昇華することがある。もちろんこれをめざしているのだが、その一方でただ自分の絵のために題材にしているに過ぎないのではないかという思いも消え去ることがない>

どこの土地にも地層がある。沖縄では珊瑚の死骸の蓄積が琉球石灰岩となって今帰仁城跡から北の大石林山まで貫いている。これらは地球の歴史に連なる長い造山運動がつくる地層だが、もっとも近い地層としては沖縄戦で亡くなった死者の層がある。もちろんこれはその土地の相のようなものであり、実際の遺骸がどこにでもあるわけではないが、沖縄は戦跡やガマが現在もいたるところに残っていて、戦争の死者を否が応にも身近に感じてしまう。対馬丸記念館もそうした現実感をもってこどもたちが出港した海の近くに建っている。

館内には犠牲になった何人かのおとなを含めたこどもたちの写真が掲げられていてその子たちの視線がじっとこちらを見ている。数少ない生還者の証言ビデオ画像があり、その凄まじさに引き込まれ、見、聞き入ってしまう。

この事件を絵にするというのは死者への冒涜にならないか?

この思いは何度も頭をかすめたが、ここで出した結論は「死者のために描く。こどもたちのそのときのたたかいを一緒になって描けないか? 盆踊りや花火があるように」というものだった。

そうしてまず下描きをしたものが図1-2であり、そこではまだこどもたちの顔がはっきりと見てとれる。続いて絵の全体に点状の色のタッチを起き、顔を画面の後方にもっていく。そうしてこれは過去の時間軸に属することを明確にし絵を一旦終える。