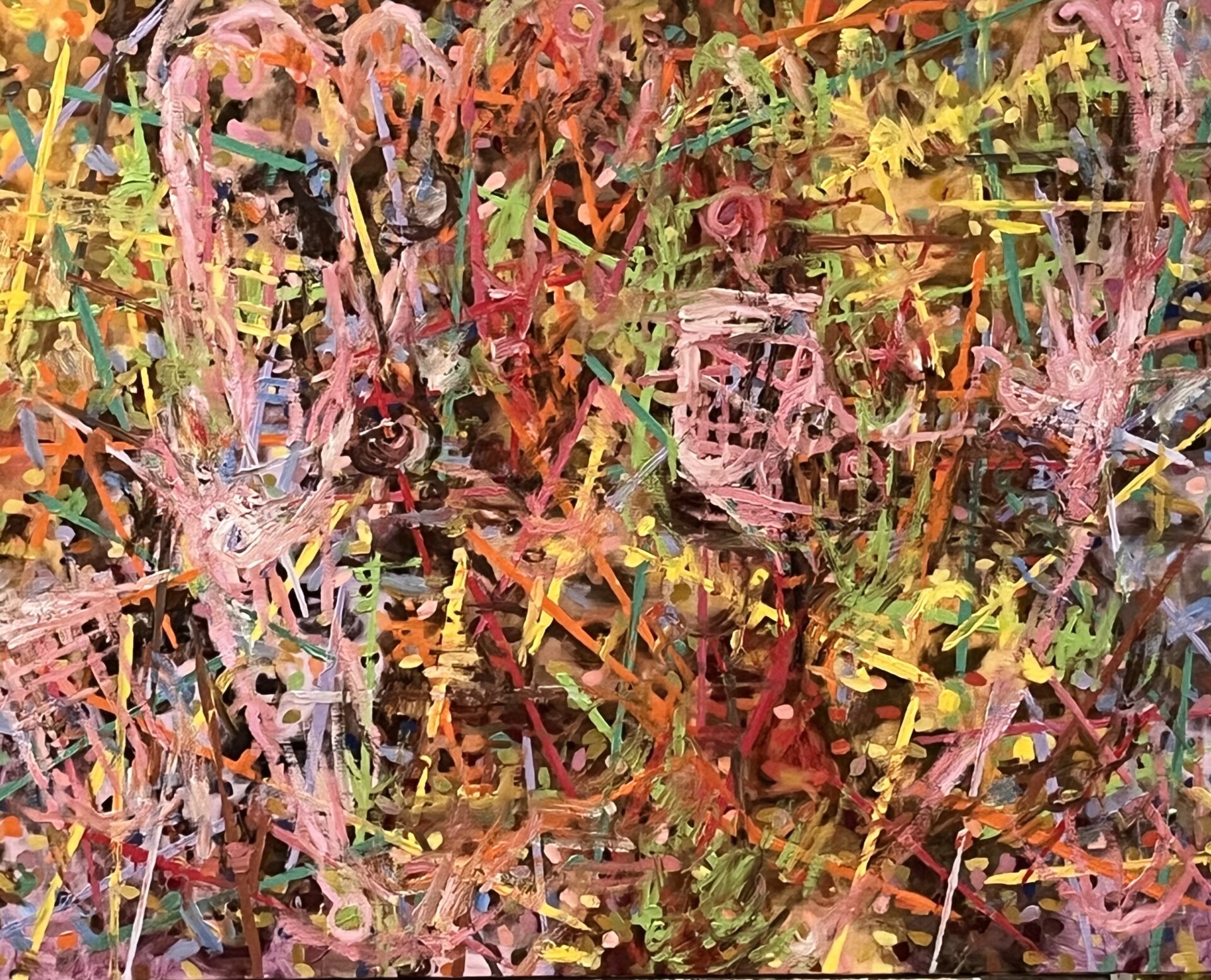

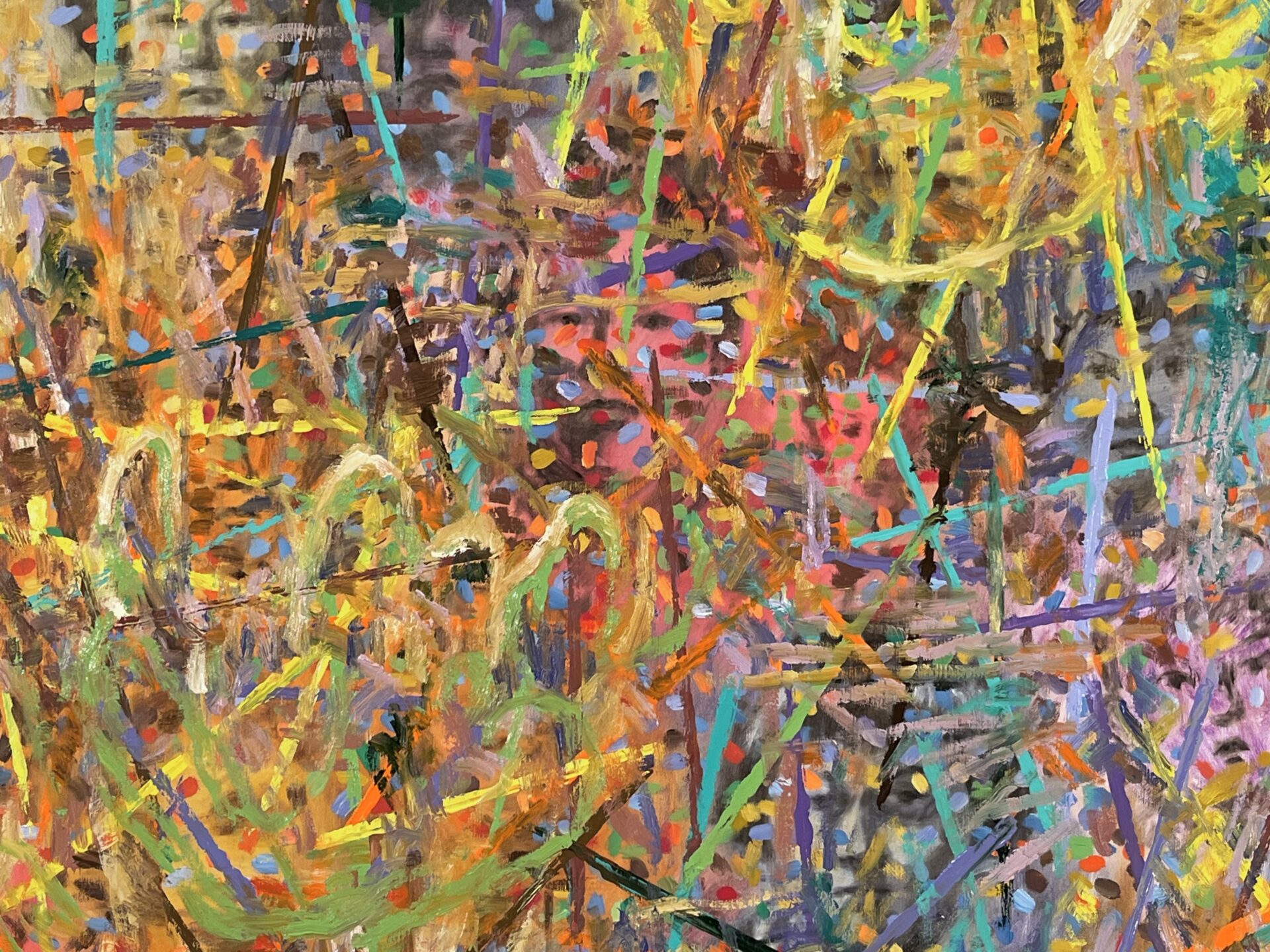

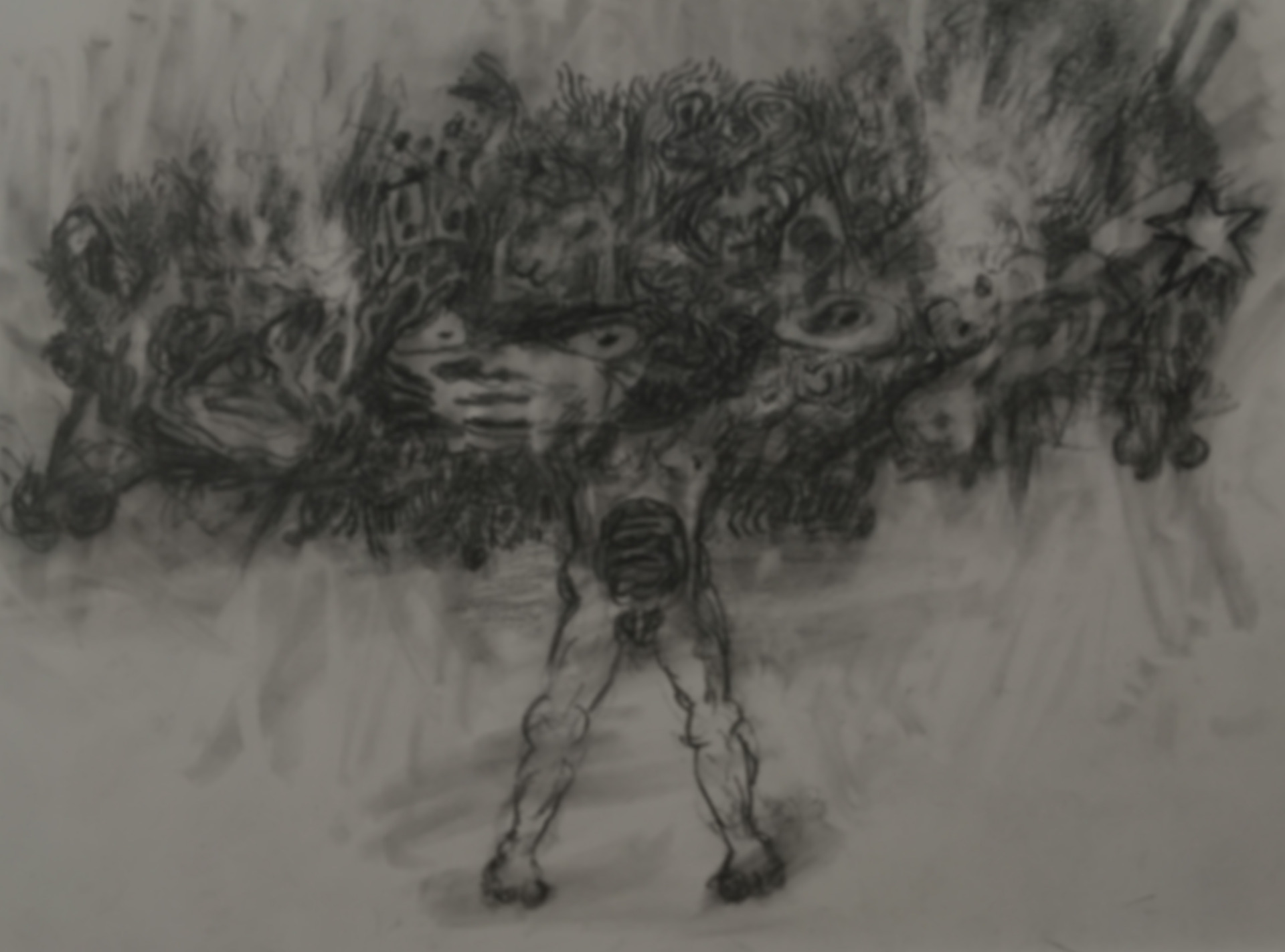

C-PAINTING Ⅸ <OKINAWA-1944> Tsushima Maru 対馬丸撃沈事件と絵

On August 22, 1944, the U.S. submarine Bowfin attacked and sank the cargo ship Tsushima Maru, which was carrying evacuees. A total of 775 schoolchildren lost their lives. <OKINAWA-1944> Tsushima Maru ー完 ガザのこどもたちがイスラエルによって虐殺されている。世界は…