90年代初期の作品に興味をもった人がいて、実際に作品を見てみたいという。倉庫に行きその年代の作品をいくつかスタジオに持ってきた。未発表のものも多いが、ちょうどいい機会でもあるので作品整理がてら、これから順次作品をポストしていきたい。90年代の作品から始めて80年代、00年代と振り返っていきたい。

まず一回目は1993年の「無題」作品。丸いたまのようなものをつかむような仕草の存在が描かれている。人間が描きたかった、といってそれを写実的に描くわけではない。それは容易く、そのうえできるものが父権的になってしまうからやりたくない。イコン的なものやデクノボウとして人間を描きたかった。イコンの語源はイメージ(像)であり宗教画であるが、現代ではアイコンということばとしても使われている。またデクノボウとは仏教用語で木偶の坊(木偶というのがいい)と言い常不軽菩薩のこと、宮沢賢治の「雨ニモマケズ」にもでてくる賢治の理想の人間像のことである。意味で言うとそうなるがここで言いたいのは、イコンとかデクノボウということばであり、音感も含めたその発語である。そういうことばが発語されるように人間をイコンのようなデクノボウのような存在として描きたかった。そしてそれが成立する場として「自然」ではなく「風景」が必要だった。

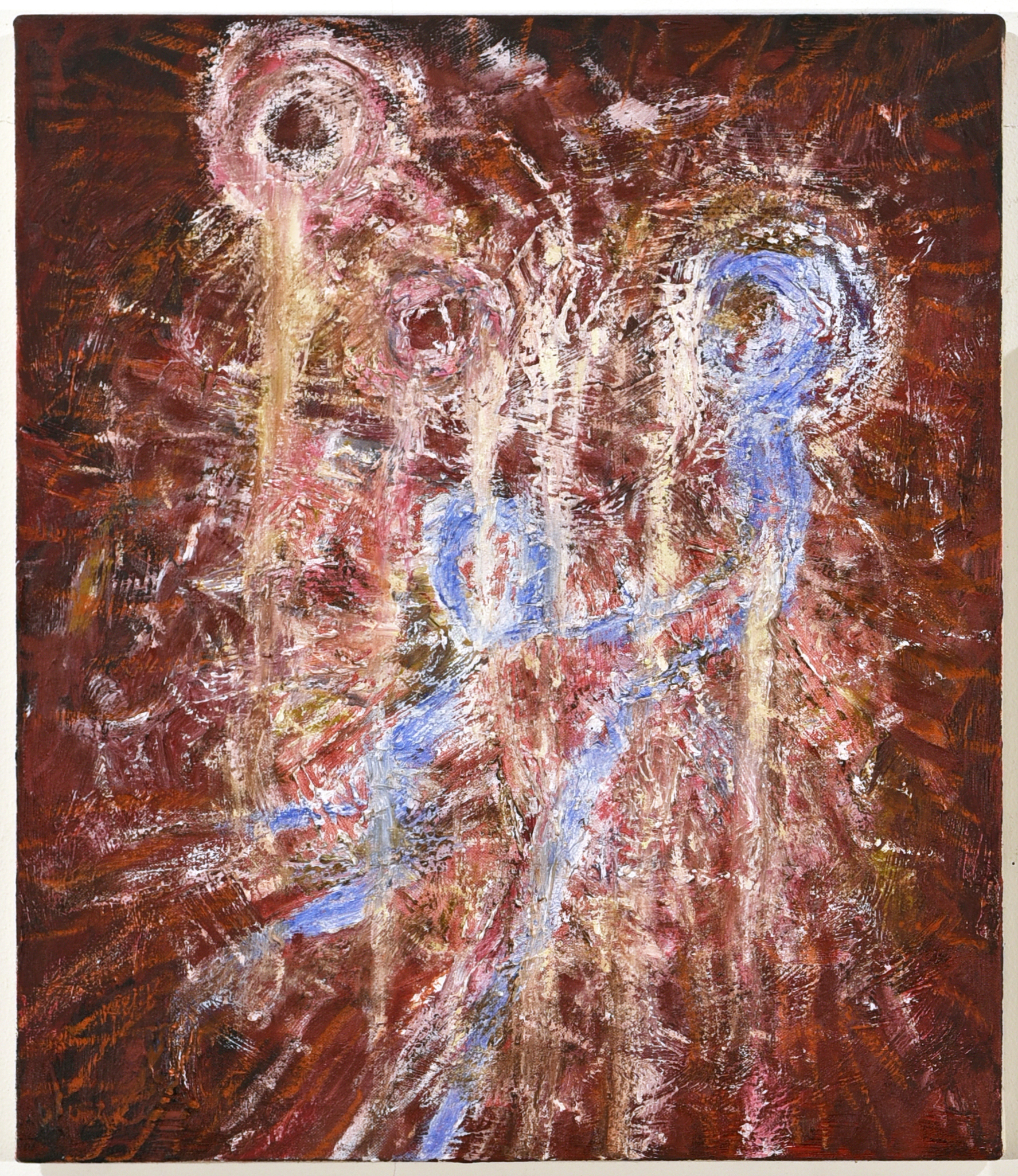

これは92年に描かれたもので、上半部には前出の緑の「無題」と同じような棒のような存在が左上の丸いものを掴むようなかたち(目)が描かれているが、まだ朧げで明確ではない。代わりに低空飛行、あるいは落ちる人体のようなものが下部にある。全体的には消すタッチでつくられた作品。

頭の大きな鳥のようなものに飛行術を習っている人(?)でもそのものは鳥のようには飛べない。 絵画は天の物でも地のものでもなく、その中間に掛けられるもの。その意味では、絵画を絵画足らんと模索している絵なのだろう。

ここに描かれているのは、三つの目と、羽が生え掛けた天使的存在と、下に向かって飛ぶまたは落ちる人間(自分自身?)である。またこの絵は絵の具という物質を絵という特殊な物体にいかに変化させるかの実験の跡でもある。その時絵の具は魔術的存在となり、官能性を孕んだものになる。